現在発売中のEYESCREAM12月号では、テン年代のアメリカ文学に注目。先日トランプ大統領が、初来日を果たしたとあって本誌の内容をピックアップ。

いま一番関心の集まる話題からみる文学とは。

トランプ時代がやってきた。しかも、フェイクニュースなる〝フィクション〞を引っ提げて。

文学もまた、闘いの舞台になる。ステートメントを掲げて、SNSを駆使して、ライムを刻んで……

〝自分たち〞の物語とは何かという問い掛けを巡って。

前々夜:1998年

~トランプ時代のアメリカ文学~

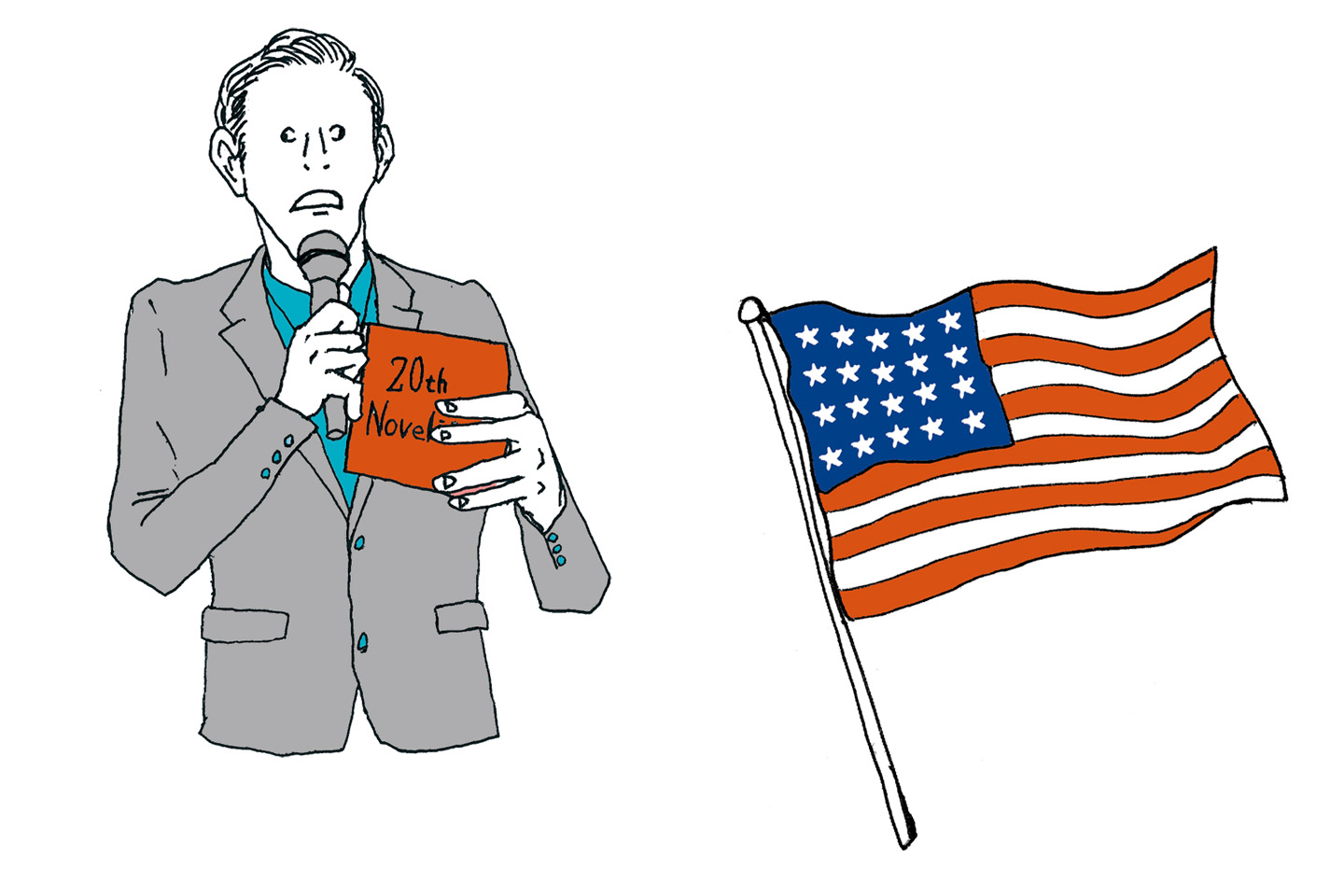

(咳払い)「紳士淑女のみなさま、本日はご参集いただきまして光栄に存じます」

(万雷の拍手)

「このたび、私どもモダン・ライブラリー社は、20世紀の偉大な小説トップテンを作成いたしまして」

(一同どよめく)

「本日の発表に至ったわけでございます」

(拍手と歓声)

「それでは準備よろしいでしょうか」

(いっせいに)「YES!」

「10位。『怒りの葡萄』ジョン・スタインベック」

「おお! ブルース・スプリングスティーンも取り上げたあの小説!」

「9位。『息子たちと恋人たち』D・H・ロレンス」

「おおっと、愛に生きた男ロレンス!」

「8位。『真昼の暗黒』アーサー・ケストラー」

「やべえ、読んだことない」

「7位。『キャッチ=22』ジョーゼフ・ヘラー」

「ヘラー最高! 異議なし!」

「6位。『響きと怒り』ウィリアム・フォークナー」

「高校の授業でがんばって読んだけど、わからんかった」

「5位。『すばらしき新世界』オルダス・ハクスリー」

「21世紀に向けてのディストピアものですねわかります」

「4位。『ロリータ』ウラジーミル・ナボコフ」

「映画化2回!」「発禁処分!」「言葉の美!」

「いよいよトップ3でございます。みなさま心の準備はよろしいでしょうか」

「あと出てないの誰だっけ」「オーウェルでしょう」

「アトウッドは?」「サリンジャーだって!」

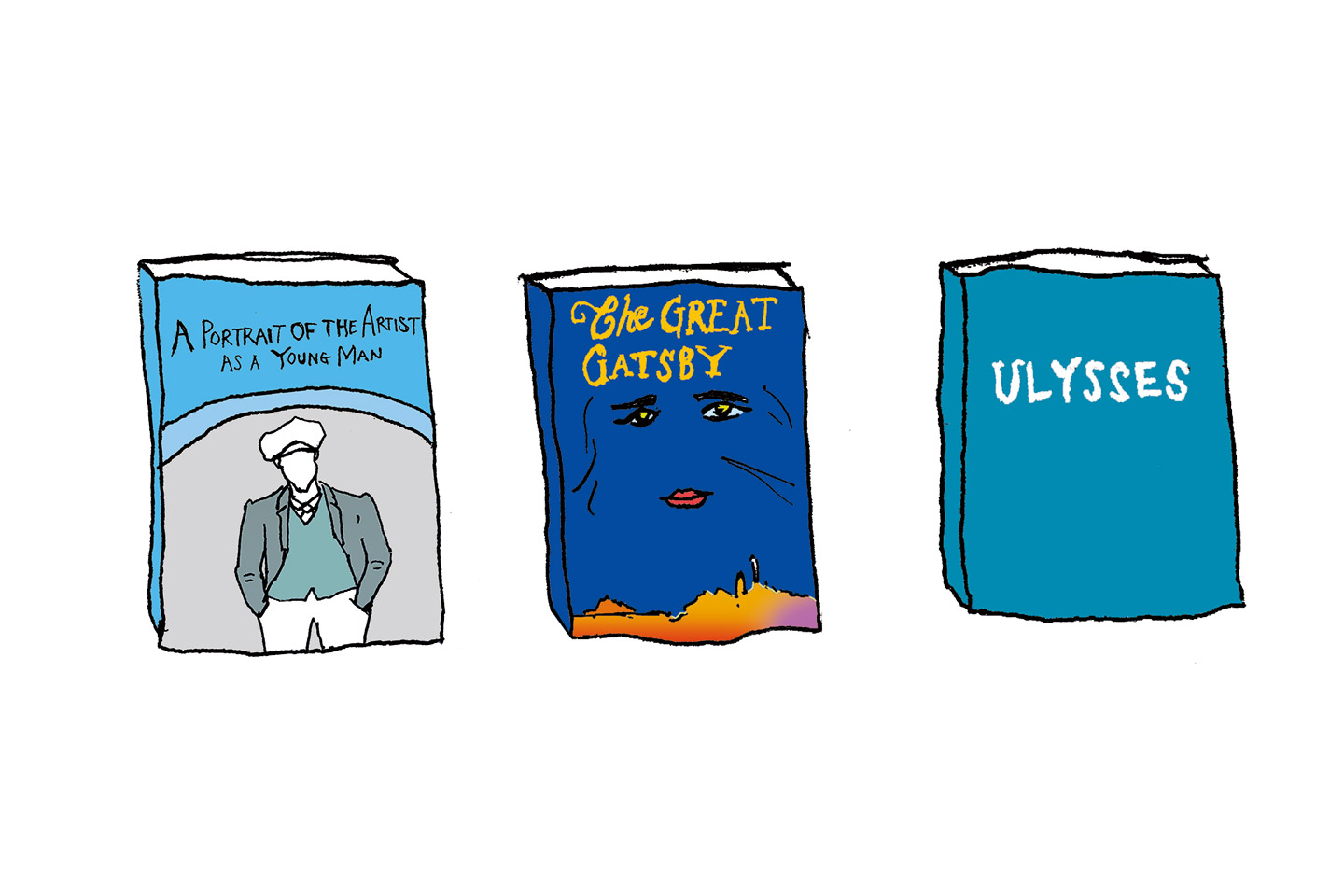

「3位。『若き芸術家の肖像』ジェイムズ・ジョイス」

「そうか、ジョイスは外せないか」

「けっこういい青春小説だった気が」

「2位。『偉大なるギャツビー』F・スコット・フィッツジェラルド」

「永遠のギャツビー!」「忘れててごめん!」

「そして1位は……」

(一同固唾を呑む)

「1位。『ユリシーズ』ジェイムズ・ジョイス」

「金字塔! 異議なし!」

「ちゃんと読了した人いる?」

「ジョイス二つ?」

「いかがでしたでしょうか」

「なんか納得できないんですが」

「いや、編集会議で決めましたもので」

「それって誰が決めてるんですか」

「誰なんだよ」

「作家のウィリアム・スタイロン氏も入っておりますし、

歴史家のアーサー・シュレシンジャー氏もおられます」

「強そうな名前だ」「でも偏ってません?」

「そこは有識者が意見を戦わせた結果ですから、

そういうものとして受け入れていただければ」

「ピンチョンは?」「カミュとか」

「『百年の孤独』は?」「カフカは無視ですか」

「ベケットを外す理由がわからない」

「私は一介の司会者ですので、そのへんはなんとも」

「英語圏限定なら最初からそう言ってほしかった」

「その批判はまったくあたらないかと」

「全員男の作家なんですけど、女性作家はノーチャンスってことですか?」

「先進国の自己満企画だったか」

「……」

「なんだか日本の与党政治家みたい」

「一般読者の意見は無視するの?」

「民主主義の国なんだから我々だって一票を」

「わかりました。じゃあ一般の投票も募ります。

文学の対話ということで」

(一同)「YES!」

<「それでは、一般投票結果を発表します」

(有識者一同拍手)

「よろしくお願いします」

「10位。『フィアー:恐怖』L・ロン・ハバード」

(一般席中央前方が異様に盛り上がる)

「ん? 誰? その小説は何?」

「SF作家だそうです。

新興宗教サイエントロジー創始者の作品です」

「ええと……小説としての完成度とかは?」

「投票結果ですから。あと9作品あるから急ぎますんで」

「9位。『ミッション・アース』L・ロン・ハバード」

「また同じ人?」

「読んだ人と読んでない人の熱量の差は認めます」

「一票の尊さを否定してはならない」

「超大作らしいけど、信徒の人以外が読んでいる気配を感じないが」

「組織票が入ったとしか思えない」

「8位。『われら生きるもの』アイン・ランド」

(一般席右側が異様に盛り上がる)

「今度は誰なんだ」

「思想家だとか」「小説家じゃないってこと?」

「あなたたちだって小説に思想を求めるじゃないですか」

「7位。『アンセム』アイン・ランド」

「また複数エントリーじゃないか」

「ジョイス二冊で叩かれた我々って一体」

「6位。『1984年』ジョージ・オーウェル」

「知っている作家だ!」「これで安心できるな」

「さっきまでのは何だったのか」

「5位。『アラバマ物語』ハーパー・リー」

「人種問題は一大テーマですから」

「そういえば『ビラヴド』を選び忘れてた」

「でも、こちらのリストもアメリカ人だらけでは?」

「何をいまさら」「我々はアメリカ人ですから!」

「4位。『指輪物語』J・R・R・トールキン」

「実は私もけっこう好きで」「我が家も愛読していて」

「3位。『バトルフィールド・アース』L・ロン・ハバード」

(再び熱狂する客席中央前方)

「同じ人が三冊目とはこれいかに」

「映画化してコケたのでは」

「それなら聖書とかクルアーンが入るほうが安心できるが」

「それは今から2年後の話なので」「20世紀のバイブルなんすよ」

「2位。『水源』アイン・ランド」(打って変わって熱狂する客席右側)

「こちらも同じ作者三冊目……」

「共和党コアな支持者のバイブルだそうです」

「宗教と政治信条に乗っ取られたか」

「そもそも有識者の投票も組織票の一種じゃないですか」

「1位。『肩をすくめるアトラス』アイン・ランド」(狂喜乱舞の客席右側)

「プロへの反感がこうも露骨に出るとは」

「対話のきっかけはどこに……」

「あれ? サリンジャーは?」

「二人の作家から七冊選んじゃったぞ」

「でも民主主義ですから」

(有識者一同退場)