日々の心の機微を多彩なポップサウンドで表現し、唯一無二のポップアイコンとして活躍する神泉系バンドフレンズ。そんなフレンズのボーカルを務めるえみそんこと、おかもとえみの連載「感銘脳内」が6月からスタートしている。フレンズの楽曲の作詞のみならず多くのアーティストへの楽曲提供など作家としても活動する彼女が、その時の脳内環境を自身で制作したイラストと写真を織り交ぜながら言葉で表現していく。第三回はえみそんが訪れたもんじゃ屋さんでのワンシーン。普段は見ることができない彼女の“脳内”を楽しんでみてほしい。

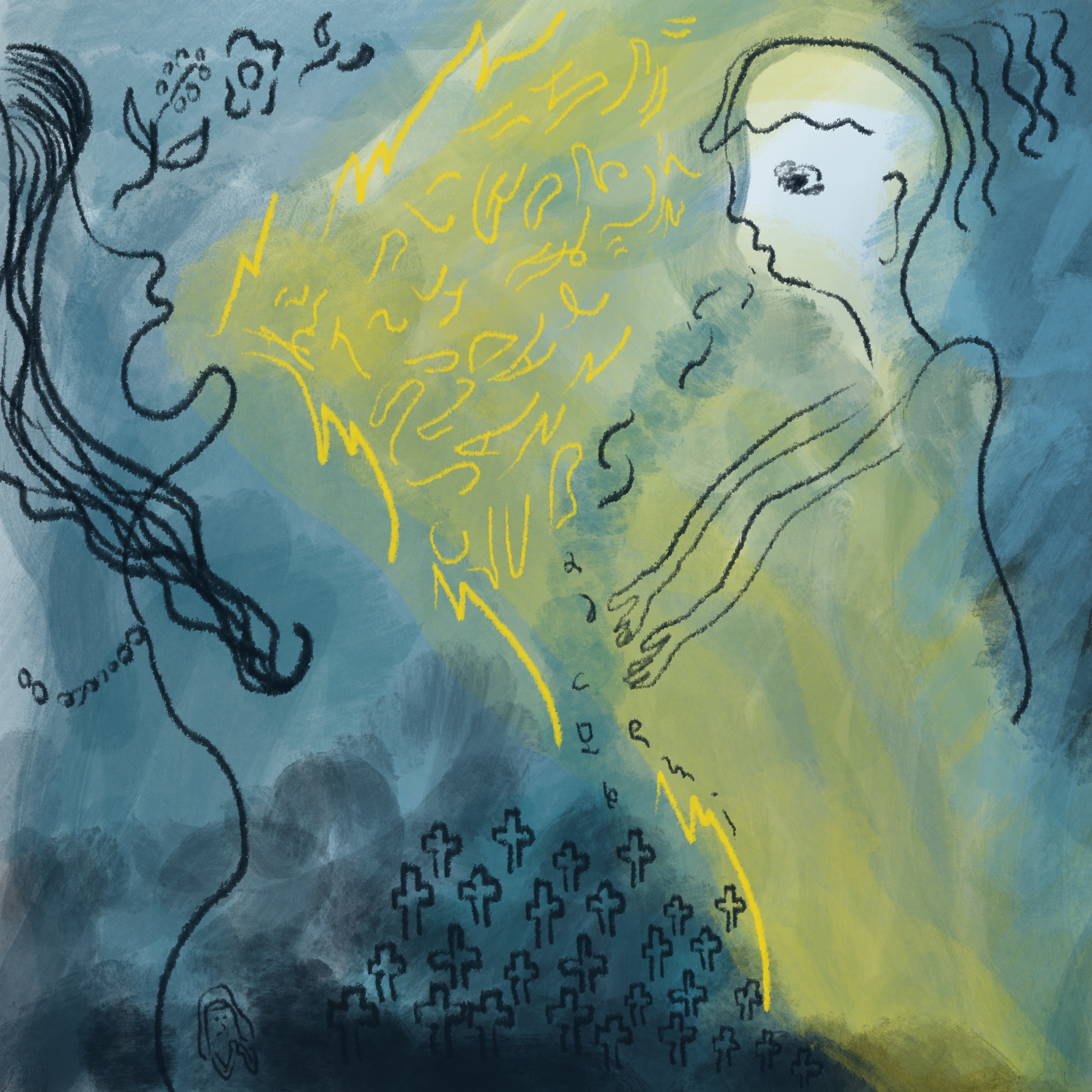

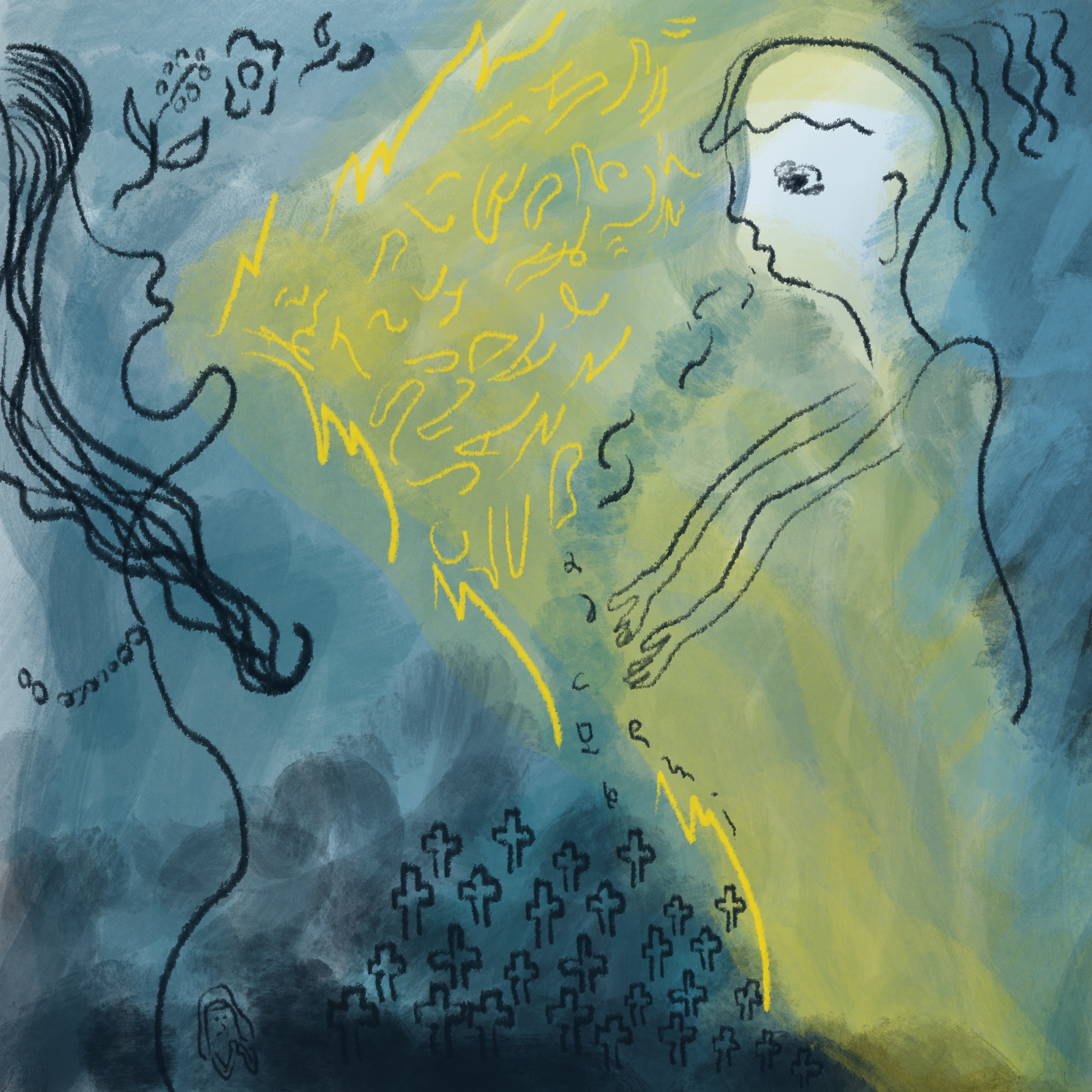

佐世保の海、初めてのフジロック、北海道でのBBQ。今年の夏は、夏らしい楽しみ方を満喫している。アウトドアや旅行に疎遠で圧倒的インドア派な私も数年前、重い腰を上げて行った台湾旅行で外の世界を味わう楽しさに目覚めて、地中に埋まっていた陽キャの種がやっと芽を出した。5人以上の知らない人がいる飲み会やクラブに行く機会も増えて、友達も増えた。インドアではあったが大人数の空間は嫌いじゃないので呼ばれたら少しでも参加しに行く事が増え、俗にいうフッ軽属性に切り替わった。ただ、気づいてしまったのだ。普段話す声が人より圧倒的に小さいことに。自分では声を張ったつもりでも、言葉が10cmほど飛んで急降下して落っこちる。「どこに住んでるんですか?」というありきたりな質問も相手には届かぬまま床にボトボトと落ちていく。私の目の前だけに広がる言葉の死体が寂しそうに墓石を建て始めた。どんな場所でも届く声の大きさに憧れる。

先日、急にもんじゃが食べたくなって友人と2人で近くの賑やかそうなお店に入った。店内には4人席が4つ並び、奥にはお座敷が広がっている。土曜日だったからかかなり混み合っているようで時間制限付きで席を確保出来た。入店した瞬間から覚悟はしていたが、競りでも行われているのかというくらいざわついている。間違えて豊洲市場に来てしまったのかと錯覚しながら、豊洲のマグロ競りの情景が頭に浮かんでそれに引っ張られるように海鮮もんじゃを頼んだ。

旅行の計画を立てようと料理が運ばれる間会話を試みるが、例に漏れず私の言葉はポトンと落ちてしまうので届かない。さらに、私たちの間には熱々の鉄板の壁が立ちはだかっているので近づくことも許されない。何度も聞き返すのにも疲れだんだん口数が減ったころ、隣の席の声が聞き耳を立てずとも聞こえてきた。

女性2名、対面に男性2名の計4人。ゆるウェーブで港区にいそうなオフショルダーの服を着た女A。派手髪で笑いのレベルが高そうな女B。平日のスタバでPC開いて仕事してそうなキャップの男A。週末はインスタのストーリーでBBQの動画を上げてそうなウェーブヘアで髭の男B。

女A「マルジェラの香水めちゃ良いよね〜」

男B「わかる〜やっぱサンデーモーニングでしょ!」

男A「俺はジャズクラブだな〜」

出汁の匂いに塗れながら香水の話をするのは妙な感覚で、出会ったばかりの彼らの共通項はその場の匂いなどものともしないほどの熱量で会話が進んでいる。

隣の席に囚われている間に、声の小さい私たちは無言の時間が過ぎていく。こりゃいけない!と思い「韓国旅行してみたいんだよね〜」と切り出してみたがその声もやがて隣のテーブルにかき消される。

女B 「ADの仕事って朝から晩まで走り回って大変だよ。芸能人に会えるのが唯一の楽しみ。」

男A 「へぇ〜今まで見た中でテンション上がった人いた?」

女B 「俳優の〇〇くん!かっこよかった」

男A・B 「へぇ〜」

女B 「ちょっとトイレ行ってくるね」

女Bがトイレに行ったのを確認した後、ここで女Aが仕掛け始めた。

女A「私立石で飲んでみたいなぁ〜」

男A 「まじ!俺も行ってみたいと思ってた」

男B 「俺も!宇ち多゛の梅割りとか飲んでみたくない?」

女A 「飲んでみた〜い!昼から飲み歩くのとか最高!」

男A・B 「わかるわかる」

女A 「酔っ払っちゃうかも〜」

男B 「俺らがついてるから大丈夫」

女A 「いつ頃行く〜?」

女Bがトイレから戻ってきた。

女A「仕事って大変だよね」

男A 「Bちゃんの話聞いてると大変そうだわ〜」

女Bが帰ってきたとともに立石の話は打ち消された。これはAの策略なのか、さっきまで昼から飲み歩きツアーの計画で盛り上がっていた男A・Bもそんな計画はなかったかのように話し始めた。

恋の矢印が両者とも完全に女Aに向いている。次回の立石飲みには女Bがいないであろうことが明白である。我々のもんじゃは無言のまま作られ、いつの間にか食べ終わっていた。男女のこの後の展開が気になりつつも肝心な私たちの旅行計画が1mmも進まないまま今日を終えてしまいそうだったので早々にこの場を後にすることにした。

私「ねぇもしかして聞こえてた?」

友人「マルジェラの話?」

私「そう!同じテーブルにいるかと思うほど聞こえてたね」

友人「知らない人たちなのにね」

私「全く知らないのにね」

誰にでも届く声の大きさに憧れていたが、届きすぎるのも考えものだな。