INFORMATION

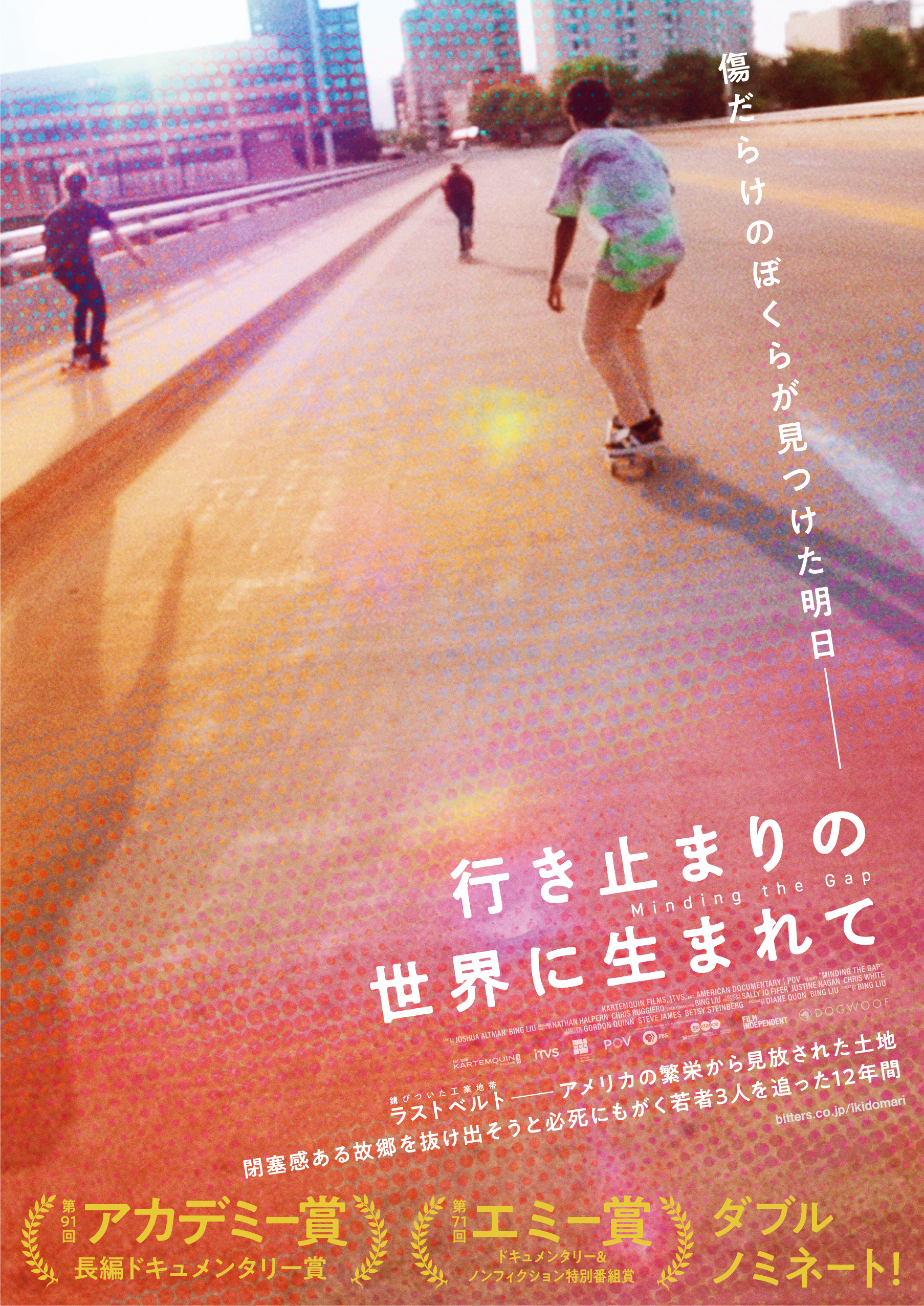

『行き止まりの世界に生まれて』

監督・製作・撮影・編集:ビン・リュー

エグゼクティブ・プロデューサー:スティーヴ・ジェイムス

93分/アメリカ/2018年

配給:ビターズ・エンド

9月4日(金)より、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次ロードショー

© 2018 Minding the Gap LLC. All Rights Reserved.

スケートボードを扱った映画はそのストリート・カルチャー性ゆえに、テレビにはなかなか映らない時代のリアルな風景を切り取ってきた。路上で遊ぶキッズたちが何を見て、何を感じているのかを。そのもっとも新しい成果が、『行き止まりの世界に生まれて』だ。

まったく無名の映画監督が発表したこのドキュメンタリーは、スケートボードを発見したキッズたちの姿を通して、貧困や暴力が蔓延する現代のアメリカ社会の現実を見事にとらえている。ただ、この映画が人びとの胸を打ったのは、何よりもそこにいる「彼ら」が世の過酷さに打ちのめされながらも、懸命に生きようとしているからだ。

本作で長編映画デビューとなる監督のビン・リューは1989年生まれ。幼いときに母親とイリノイ州の町、ロックフォードに移住してきた中国系アメリカ人だ。彼は暴力をふるう継父がいる家庭から逃れるようにして、13歳のときからスケートボードにのめりこんでいったという。たくさんの怪我をしながら技を会得し、そして自分の痛みに対してコントロールする感覚を理解していったと。

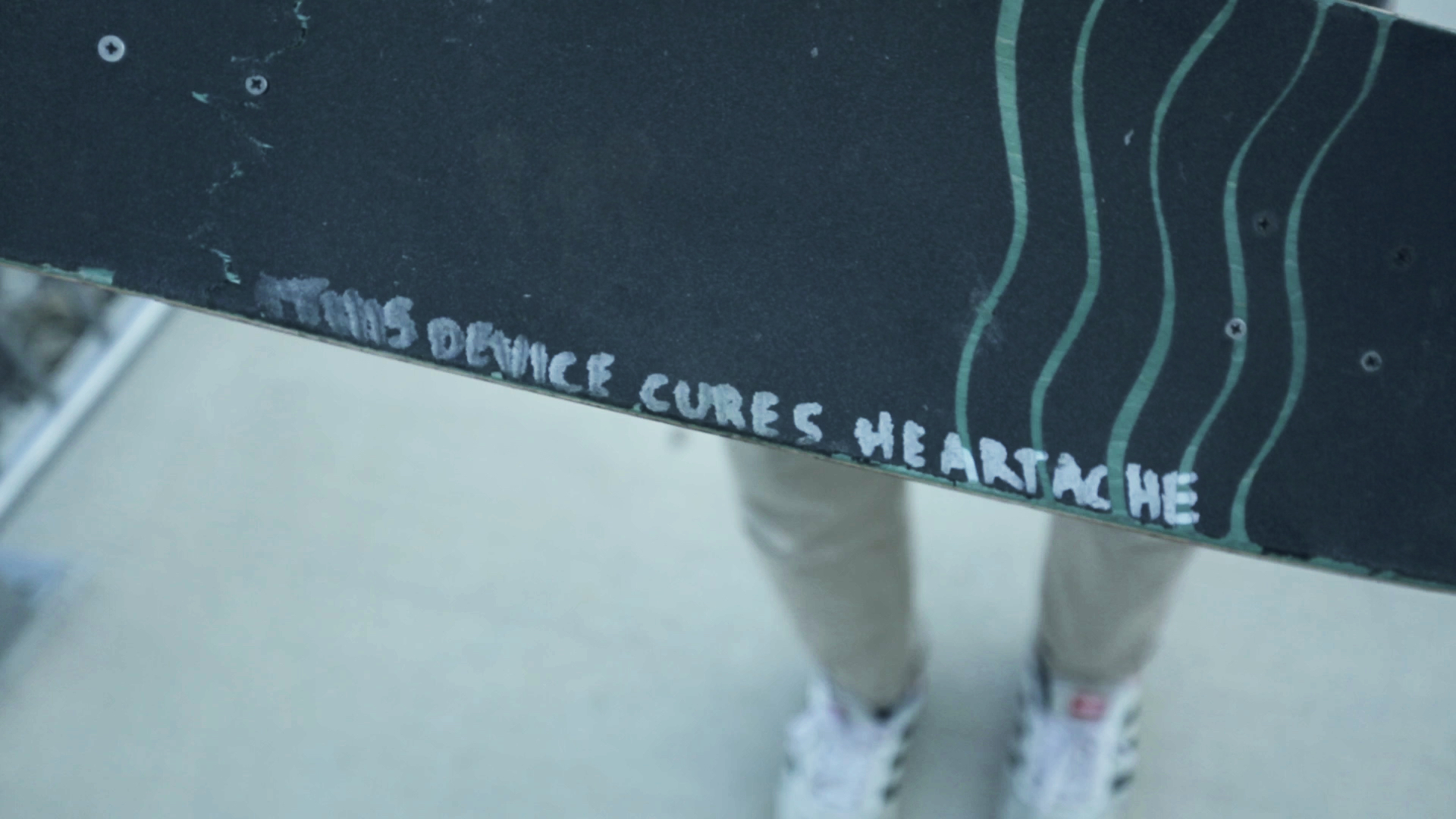

そのなかで、リューは10代のときからスケートビデオを作り始める。『行き止まりの世界に生まれて』はまずスケートボーディングのダイナミックで美しい映像に目を奪われる作品だ。映像のこだわりについて、リューはこう話す。

「スケートボーディングの撮影に関してはこの25年ぐらいお馴染みの手法があって、魚眼レンズを使ったものが多かったと思うんです。ただ、僕はそうした映像を見るのに飽きてしまっていた。ちょうどそんなとき、一眼レフやビデオを使ったり、クレーンや自作の水平移動装置なんかを使ったりと、さまざまな実験的な撮影法を試す人が現れ始めていました。20代に入ってから、僕はテレビや映画の仕事を始めてステディカムの動きなどについても学んでいたのですが、そんなときにグライドカムが登場して同じようなやり方で撮影できることに気づいたのです。それでちょっと試してみようと思って買ってみたら、一気に扉が開いた感じでしたね。これならボードの周りにいなくてもスケーターの周囲を360度回ることもできるし、後ろ方向に進むこともできるし、ジャンプをしてもスムーズな映像を撮ることができる。それから、従来の映像ではスケーターの足元に注目は集まりがちだったと思うのですが、この手法だとボーダーの目線で撮ることができます。そこが一番こだわっているところですね。

ただ、スケートボーディングの映像を撮るには、直感的な予測が必要なところがあって、同じトリックを撮ったとしても毎回違う映像になる。だから面白いのは、やっぱり自分がしっかりとその場所に存在していないといい映像が撮れないということ。そこはスケボーと同じで、一度ではなかなかいいものが撮れないから、何度も何度もトライすることが大切だ、ということですね」

本作は監督の故郷であるロックフォードを舞台とし、そこで育ったスケートボード仲間の3人の12年間を中心に見つめている。少し年上で仲間たちから憧れの存在だった白人少年のザック、家庭で疎外感を覚えていた黒人少年のキアー、そして、この映画を作ったビン。監督も作品の一部であるために、仲間たちのスケートのスタイルを深く理解していることが映像からよく伝わってくる。

「ザックは昔ながらのスケートパーク育ちで、パークのセクションなんかにすごく慣れていましたね。ハーフパイプとか12フィートのポールとか。そうしたところから出てきたスタイルですね。

キアーのほうはもっとストリート育ちで、僕と同じようにパークに通わずにスケートボードをするようになったタイプ。僕たちは大きな階段やレール、溝を使ってスケートしているスタイルに憧れて、真似していた。僕は腕を骨折してしまってからはボーダーとしては少し遠慮してしまっていたのですが、キアーはとくにザックのグループに受け入れられたことで、ザックのスタイルに振れたところもありますね。

ザックのスタイルはいわゆる東海岸のもので、トリックそのもののすごさよりも、都市のさまざまな建築物のなかでどうやってスケートしていくのかということのほうが重視される。トリックよりもスタイルという、イーストコースト的なアーバンなものですね。ただ、キアーはそれに影響を受けつつも、バンッとすごいトリックをかますこともできて。めちゃくちゃ高く飛んだりだとか。彼の個性は見事なトリックにあると思います」

お互いのことをスケートボードを通して理解し合っていた彼らだが、映画の制作過程において、それぞれが家庭に貧困や暴力の問題を抱えていることが明らかになっていく。とりわけキアーとビンが父親の暴力について語り合う場面からは、彼らがなかなか自分の痛みを共有できなかったことの苦しみが伝わってくる。

「僕は子どものとき、ただクールだと思ったからスケートを始めた。X Gamesなんかも人気があったし、2000年代の頭にスケートボード・ブームがまた来ていたのもあって、ちょうどそれに乗っかった感じですね。だから、当時は周りのキッズたちの家庭の問題にそれほど意識的だったわけではなかった。

いまから振り返ると、たしかにシングルマザーやシングルファザーの家庭のキッズは多かった。ただそれに関しても、むしろ両親が揃っているほうが“早く帰れ”って言われてかわいそうだなって思っていたし、さまざまな家庭の事情も当たり前に存在するものだと認識していたように思います」

だが3人が大人になるにつれて、それぞれの人生も別の場所へと向かっていく。恋人と若くして子どもを持つことになるザック、自分が育った町や家族から離れる術を見つけようとするキアー、映像の道を模索しながら自分の家族の問題と向き合うビン・リュー。あくまでパーソナルなものとして彼らの姿は映し出されるが、そこには人種、ジェンダー、経済格差など現代アメリカを分けるさまざまな要素が絡んでくることが仄めかされる。彼らの育ったところが、アメリカでも有数の貧しい町だということも大きい。非常に個人的な動機で制作されていながら、同時に現代アメリカのポートレイトでもある。

「その点については意識的でした。僕は大学で社会学のコースをたくさん取って、人種や階級やジェンダーの問題について学んでいたので、クラスメイトや近しい友人たちとはよくそんな話をしていたんですね。一方で、スケートボード仲間とはそういった話はしてこなかった。

そういった話を彼らとするというのが、この映画でやりたかったことのひとつでもありました。はじめはコミュニティのスター的なスケートボーダーやプロの方を取材していたのですが、そのなかで気がついたのは、新しい人たちが出てきているということでした。かつては白人男性のスポーツだったのが、いまは女性のボーダーや黒人のボーダーもたくさんいて、そうした方々を見かけると必ず取材をしていました。そんななかで、セントルイスのボビーさんという黒人の方が、黒人としてスケートボードをするということはどういうことかよく話してくれました。それで自然とキアーと話すときは、黒人としてスケートボードをすることの意味を話すことになったのです。

階級のことについては会話のなかではあまり触れていなかったのですが、テスト試写をするなかで、この作品を観た人がロックフォードの町の人の少なさや荒廃ぶりなんかに強い印象を受けているのを知ることになったんですね。それで町の統計的な部分を盛り込んだことで、階級や貧困というテーマにも触れることになりました。

ジェンダーに関しては、先ほど話した女性のスケートボーダーに関してもそうだけど、あるカップルの男性と女性の関係性についてはじめから触れていたので、間違いなくこの映画の主題のひとつだと思います」

ロックフォードはいわゆるラストベルト(錆びついた地帯。かつては製造業や重工業が盛んだったが、現在は経済的に衰退している中西部の地域を指す)に位置しており、いわばアメリカの繁栄から見棄てられた町である。

「ロックフォードの好きなところは、労働者の町で、格差はあるけどうんざりするぐらいのお金持ちはいないところ。隔絶されてはいないけど、エッジーで危険なところですね」

そんな風に語る監督の言葉からは、あるいはまた映画からは、未来のない「貧しい町」というレッテルの貼られたロックフォードという故郷に対する両義的な想いが読み取れるだろう。そんな町にもかけがえのない人生がひとつひとつあり、それらが重なることで文化が生まれることが、『行き止まりの世界に生まれて』からはよく伝わってくる。かつて自分を解放することをスケートボードに見出した少年たちは、いまもそれぞれの未来を探している。

ビン・リュー監督近影。監督の友人が撮影した一枚だ。

INFORMATION

監督・製作・撮影・編集:ビン・リュー

エグゼクティブ・プロデューサー:スティーヴ・ジェイムス

93分/アメリカ/2018年

配給:ビターズ・エンド

9月4日(金)より、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次ロードショー

© 2018 Minding the Gap LLC. All Rights Reserved.