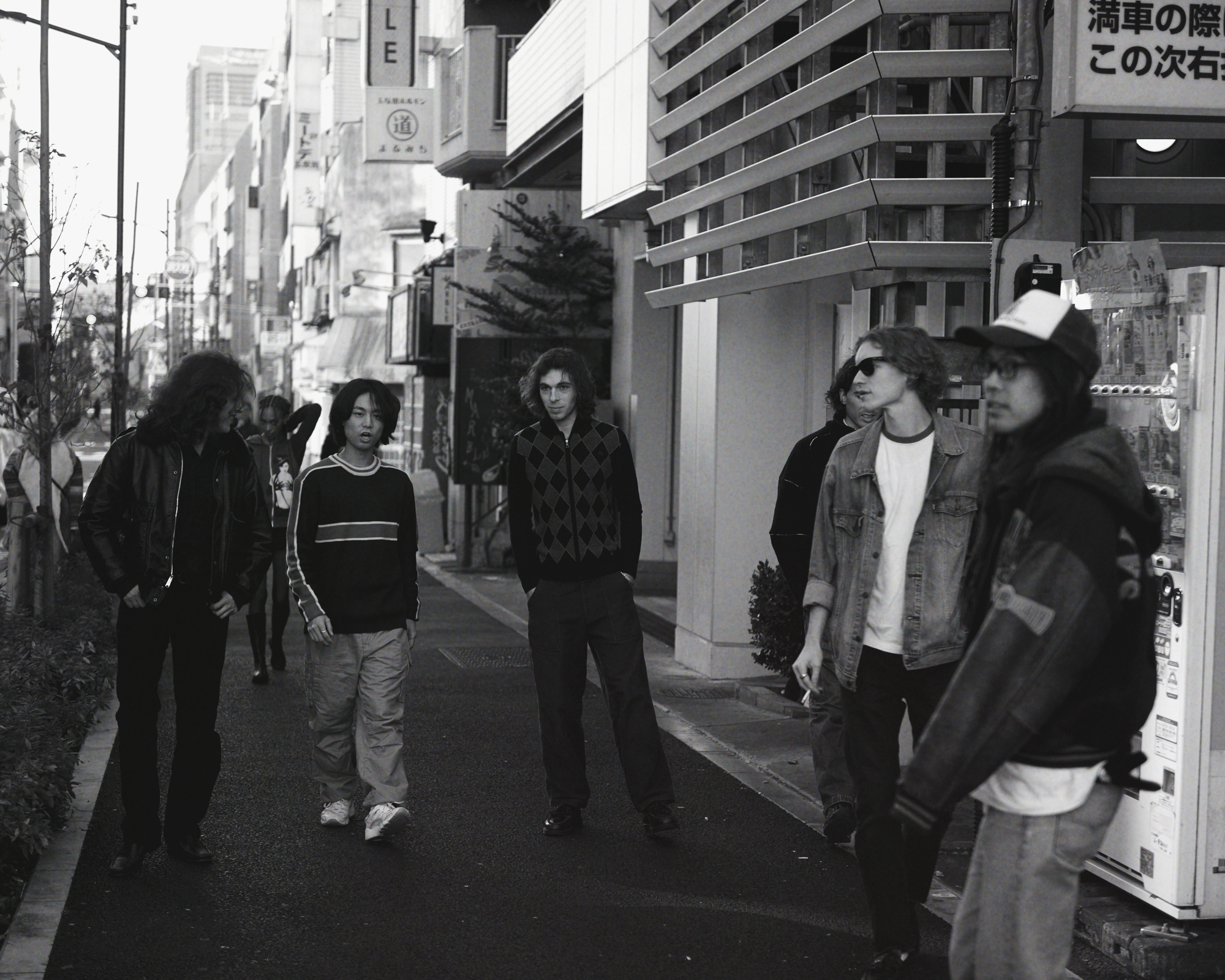

1月5日にrockin’on sonicに出演するために来日したMonobloc。その新しいガレージ・リバイバルなサウンドとライブを体験して食らった人も多いのではないだろうか。

Check

・NYではロック・リバイバルが起きていると言われる

ベン・スコフィールド(以下、ベン): ちょっと前にDYGLの記事を読んだことがあるよ。ニュージャージーに滞在していたことがあるっていう内容だった。

秋山信樹(以下、秋山): そうだね。レコーディングをするために滞在していて。ライブも何本かやったよ。本当はNY側に滞在したかったんだけど向こうは高すぎて。

ザック・ポックローズ(以下、ザック): うん、NYは物価が高いんだよ。当時、NYに来て東京のシーンとの差を感じたことはあった?

秋山: NYと東京は色々と似ていると思った。みんな地下鉄やバスで移動していたり、生活環境が似ているからそう感じたのかも。違いと言えば、普通にお酒を飲むようなバーにステージがある会場が多いってところかな。東京は飲みにきたら偶然そこでライブをやっている、みたいな場所はあまり無いから。NYでは、飲むためにバーに入ったら知らないインディバンドが偶然演奏していたりして、生活と音楽の距離感が格好良かった。

ティモシー・ウォルドロン(以下、ティモシー): たしかに。NYでは夜遊び文化の方を優先する人も多いからね。バンド目的で会場に行くのはビッグ・バンドのときだけ。日本のオーディエンスはみんなライブを第一の目的としているよね?

秋山: チケット代もしっかりしているし、観たい特定のバンドを観る目的でライブハウスに行くことが多いと思う。ファンがバンドをサポートする姿勢はとても素敵だと思うけど、偶然の出会いは少ない。日本ではコアな音楽ファンの外側、新たなオーディエンスに知ってもらうのは大変かもしれないね。逆にオーディエンスにとっても新しいバンドを発見するのは強い気持ちがいるかもしれない。だからアメリカのカジュアルにバンドと出会えるスタイルが羨ましい時もあるよ。

ベン: 今、東京のシーンはどういう感じ?

秋山: コロナ禍を経て随分と変わったと思う。以前は上下の世代が繋がってシーンを受け継いでいく感じだったけど、コロナで一瞬世代間の繋がりが現場で途切れたことで、今は新しい世代がいきなり新しいことを始めたりしているような。いわゆるHyperpopとかTrapの文脈でそれを感じることが多かったかもね。どこからともなく新たなジャンルの音楽が出てきたような、新鮮な感じ。彼らのコミュニティは斬新で、上の世代とはいい距離感があって独立した世界観を感じた。そこから数年経って、コロナ禍以前から続くロックの文脈ともミックスされた、ハイブリッドな音楽をやるアーティストが出てきているんじゃないかな。アメリカではどう?

ティモシー: アメリカではギターバンドがたくさん出てきているんだ。日本と同様にコロナ禍の間はコンピューター音楽が爆発的に流行って、そのデジタル・ミュージックの盛り上がりを経て、再びギターを手にするアーティストが増えてきているね。デジタルとギターロックの要素をうまくミックスさせたカッコいいシューゲイズ系のバンドが今じゃたくさんいるんだよ。

ニーナ・ リューダース(以下、ニーナ): NYに関していえば、ロック・リバイバルみたいなことが起こっているし、なんならその震源地みたいになっていると思う。あなたたち(DYGL)もアルバート・ハモンドJr.(ザ・ストロークスのGt)と仕事をしたことがあるし、ザ・ストロークス(THE STROKES)が好きでしょ? 最近じゃ、「2025年に、あのストロークスが出てきた時代が戻ってくる」 なんて言われてるんだよ。ハイブリッドな音楽をやるバンドが出てきている一方で、ロック・リバイバルが同時に起こっているっていう。

秋山: それはすごくいいことだよね。色んな音楽に居場所があるのはいいことだと思う。ところで、モノブロックがNY拠点のバンドだから質問したいんだけど、今のNYのシーンはどういう感じかな? 2008、2009年頃、特にブルックリンのアーティストが話題になっていた。ザ・ドラムス(The Drums) やチェアリフト(Chairlift) とか。ずっとNYのシーンに興味があって追いかけてきたんだけど、それが2010年前半頃のマック・デマルコ(Mac DeMarco) が出てきたあたりから見つけづらくなってしまった。それから随分時間が経って、ビーン・ステラー(Been Stellar) と君たち(Monobloc)の2バンドを見つけたんだ。実際のところ、最近のNYがどんな感じなのか聞いてもいいかな?

ティモシー: NYのバンドが見つかりにくいのは、まず街自体の特性にあると思う。NYのシーンにいるとわざわざ外の世界に出る必要がないから、他の世界が存在していることを忘れてしまうんだよ。思えば、NYは今ちょっとした混乱期にあるんじゃないかな。ーーというのも、NYにはNYのサウンドに影響を受けた若者が大勢やってくる。でも、影響を受けた音楽にオマージュを捧げながら自分らしい新しい音楽をどうやって作ればいいのか誰もわからない。何が次の新たなトレンドになるのかを理解するのに苦戦している状況だね。実際のところ、周囲から一歩抜け出すのはすごく難しいと思う。メディアには<NYで新たな何かが起こっている>と書かれているけど、実際に何が起こっているのかをわかっている人がほとんどいないんだ。だって、NYでは何度も新しいものが生まれては確立され、それが何周もして進化を遂げ続けているわけだから。今はみんなが新しい音楽とは何かを模索している時期なんじゃないかな。

ザック: NYの歴史は長くてすごいから、僕らもそうなんだけど常に他のアーティストと比較されるんだよ。だから抜け出すのがすごく大変なんだ。

ニーナ: よく<モノブロックのボーカルはジュリアン・カサブランカス(ザ・ストロークスのVo)に似ている>なんて言われて、「ティム! 歌い方変えなきゃ!」なんて話したりするんだけどね(笑)。でも、そんな時代を作り上げたレジェンド・バンドのおかげで、私たちに注目してくれる人もいるわけだから、ある意味とても光栄なことなのよね。

ティモシー: あと、NYは理想と現実が全然違う街だと思う。2つを比べると別世界なんじゃないかな。

ザック: ちょっと美化され過ぎてるとこもあるよな。

ニーナ: 特にSNSではそうよね。今のNYのシーンはTikTokやインスタの力がすごく大きい。見せかけ、とまでは言わないけど、パーティに行った人が盛り上がっている様子やステージを投稿して、そこでバンドの存在と音楽を知るっていうことが多いの。そこのところ日本ではどう? SNSの影響は大きいのかな?

秋山: SNSの存在感は大きいよ。けど特にインディバンドはSNSでバンドを宣伝するのが得意じゃない場合も多いんだ。それをクールと思っていなかったり、単純に苦手だったり。あと、バンドに限らないけどレーベルやメディアも含めて英語での宣伝にそれほど力を入れていないっていう面もあるかもしれない。だから実力はあってもまだ知られていないバンドが多いんだと思う。

ニーナ: なるほど。でも、それっていいことだと思う。なんかそっちの方が本物っぽい感じがするな。デジタルの世界に無理やり合わせようとせず、自分たちのやり方でやっているってことだから。

ベン: 君が好きな日本のバンドは?

秋山: Texas 3000 っていうバンド。彼らは3ピースバンドなんだけど、エモとインディロック、ポストロックとか色んな要素が混ざった感じ。すごくカッコいいバンドだよ。これまで東京に存在してきたバンドの中でもベストなバンドの1つだと思う。

ティモシー: エモはどう? 日本では支持されているジャンルなの? toe は聴くんだけど。

ベン: toe、最高だよね! 大好きだよ。

ティモシー: あと、スーパーカー が好き。『HIGHVISION』(4thアルバム)をよく聴いたよ。

秋山: どうやってスーパーカーのことを知ったの?

ティモシー: Run For Cover Records(ボストンのインディ・ロック・レーベル)っていうレーベルがあるんだけど、僕は学生だった頃にシューゲイズのリバイバルがあってさ。そのときにスーパーカーなどに影響を受けているバンドが多かったんだ。

秋山: そうなんだ。たしか、ターンオーバー(Turnover) は、そのレーベルのバンドだよね?

ティモシー: そう。あとはパイングローヴ(Pinegrove) やクロークルーム(Cloakroom) もそう。タイトルファイト(Title Fight) とベースメント(Basement) もそうだな。僕が買った最初のヴァイナルはタイトルファイトだった。

秋山: タイトルファイトいいね!NYではエモは人気なの?

ベン: そうでもないかな。僕らはフィラデルフィアからNYに引っ越してきたんだけど、フィラデルフィアではめちゃくちゃ人気。フィラデルフィアには最高のエモ・バンドがたくさんいるんだよ。アルジャーノン・カドワラダー(Algernon Cadwallader) やモダンベースボール(Modern Baseball) とか。

Check

・Monoblocのスタイル確立前の曲がEPに入ってる

ティモシー: DYGLは何から影響を受けているの? 最近、気に入っている音楽はあったりする?

秋山: いろんな音楽をたくさん聴いてインスパイアされているよ。最近はザ・キンクス(The Kinks)とか昔のバンドをまた聴き返しているんだ。最近のバンドだとソードⅡ(Sword Ⅱ) っていうバンドを聴いているけど知ってる? 4人組なんだけど未来感あるサウンドでカッコいい。ちょっと変わったシューゲイズっぽくて、デジタル・インディ・パンクみたいな感じって言えばいいのかな。

ティモシー: うんうん。今、スロウコアのリバイバルが来てるのは知ってる? TAGABOW(バンド、They Are Gutting a Body of Waterの通称) とか。

秋山: たしか、その2バンドは仲がいいはずだよ。

ティモシー: 同じコミュニティなんだね。TAGABOWはそのリバイバルの中でも注目を集めているバンドの1つだと思うんだけど、マジックアメリカ(Magic America) っていうバンドもチェックしてみて。フィラデルフィアのシューゲイズバンドなんだけど、周りからはハイパーロックって言われている。シューゲイズなんだけどプロデュースはA.G.クック(ロンドン拠点の名プロデューサー。藤井風や宇多田ヒカルとも協業する)みたいな。まだそんなにリリースは多くないけどおすすめのバンドだよ。

ーモノブロックが2月にリリースするEPについてー

ティモシー: このEPに収録する楽曲は2年か、もしかしたらそれ以上前に制作したものなんだよ。LAで曲を作ってレコーディングも同じくLA。バンドとしての最後のチャレンジっていう感じで挑んだ楽曲群でさ。僕とベンはミュージックビデオを作る仕事をして生活していたし、バンド活動を今後どうしようか考えていた時期に作った曲なんだけど……。

ベン: ま、僕は今もミュージックビデオ制作で生活してるけどね(笑)。

ティモシー: そうだね、ベンはカッコいい映像を作る。映画もやってるよね。そう、それでEPの制作を進めていた頃、1週間で7曲作ったもののコロナ禍前後だったこともあって、何をどう音楽として表現したらいいのかわからないままに作曲を進めたんだ。半年後にはNYで新しいバンドを結成しよう(モノブロックのこと)って時期でもあった。NY以外の街に住む人に聴いてもらうため かな。まだ、バンドの方向性が定まりきっていないサウンドになっていて、モノブロックの始まりを捉えた作品になっていると思うよ。その良さが表現されていると思う。DYGLは今、何か制作をしているの?

VIDEO

秋山: 8月くらいにアルバムを出せたらって思っているよ。

ティモシー: そうなんだ。DYGLのサウンド的にはどう? 今までと違うものにシフトしてきていたり新しいアプローチを模索していたりする?

秋山: 今の僕らはバンドが始まった頃の感じに戻ってきていると思う。ただ楽しむためにバンドを結成したスタート地点の時代 にね。最初の頃、DYGLはギター3人だったんだ。誰かがドラムをやらなくちゃいけなかったから、ギター2人とドラム1人の編制になって出来の悪いガラージ・ミュージックみたいなものを演奏したりね(笑)。そのうちにメロディをつけたくなってきて、いざメロディが乗るとベースがほしくなってきた。言葉で説明するのは難しいけど、そこからサウンドが変わっていったんだ。でも今またあの頃のフィジカルな興奮を取り戻したくなってきてさ。これまでの経験を活かしながら、次はそういう方向に進もうとしているよ。

ティモシー: 面白そう。ポップなフックを残しながらもう少し質感を増して、昔の勢いを再熱させる感じなんだね。是非聴いてみたい。

ニーナ: あなたたちの「Drag」 って曲があるでしょ? すごくカッコいいと思ったんだけど、あのドラムは打ち込みなの?

秋山: いや、実際に演奏しているよ。

ニーナ: すごい!

下中洋介(以下、下中): イントロだけ歪ませているんだ。

VIDEO

ニーナ: なるほどね。「Drag」は私にとって未知のサウンドに感じたんだけど、そのニューアルバムでは、どんなサウンドを取り入れようと考えているの? 新しいサウンドに挑戦したり実験的なことをする予定はある?

秋山: どっちかというとクラシックなルーツロックのノリを入れていこうと思っているんだよね。原始的というかフィジカル的というか。ある意味、ちょっとミニマリズムな感じかな。で、そこにTAGABOWみたいな違うアプローチのサウンドを入れていくのもいいかもしれない。そうやってロックミュージックを次のステップに持っていけたら と思っているんだ。

下中: 今の僕たちは制限を楽しんでいる最中なんだと思う。3人もギターがいれば実験的なことは何でもできるけど、パンクで原始的なものに戻ろうとするならそこに制限が生まれるよね。そして、その制限の中で何かユニークなことをする必要がある。それに挑戦することが、また違った実験的アプローチだと考えているんだよ。

マイケル・シルバーグレード: 昔はレコーディングにも制限があったよね、技術的な面においても。自分で独自の制限を設けて制作することで、もっとバンドのサウンドがディープになっていきそうだね。楽しみだよ。

ティモシー: こうやって話をしていて思ったけど、僕らは似ているのかもしれない。僕もバンドを始めた頃は厳しいルール、というか基盤みたいなものをガッチリ作っていたんだ。今の時代、逆に何にでもアクセスできるからこそ、ね。コンピュータ音楽はマキシマリズムの世界だと思うんだけど、今、その反動で制限を設けたアプローチに興味がある人たちが増えてきているのかも。ミニマルでありながらそれをどう前進させるかに挑戦している人が増えてきた と思う。

秋山: それこそ、ストロークスは当時、それを実践していたよね。90年代はサウンドのアイディアがたくさん出てきていたのに、彼らは2000年代初頭にギター2本、ベース、ドラム、歌っていうシンプルなやり方で活動していたから。

ニーナ: やっぱり、音楽は巡り巡るものなのかもね。