No Busesが3rdアルバム『Sweet Home』をリリースした。00年代のガレージロック・リバイバルからの影響が色濃い1stアルバム『Boys Loved Her』。その色を残しつつ、より広く豊かな音楽性を打ち出した2ndアルバム『No Buses』。そして作詞作曲のほぼすべてを手掛ける近藤大彗(Vo/Gt)の、ロックだけでなくエレクトロやハイパーポップなど、さまざまなジャンルを大胆にクロスオーバーしたCwondoとしてのソロ活動。No Busesは今作で、それらすべての要素の折衷プラスアルファを、ギターとベースとドラムと声という人力サウンドにこだわりながら追い求めたような音楽を鳴らし、バンドとしての圧倒的な強度を獲得した。そんな新作の魅力やバンドについて、メンバー全員にインタビュー。彼らの今のモードとこれからの展望とは。

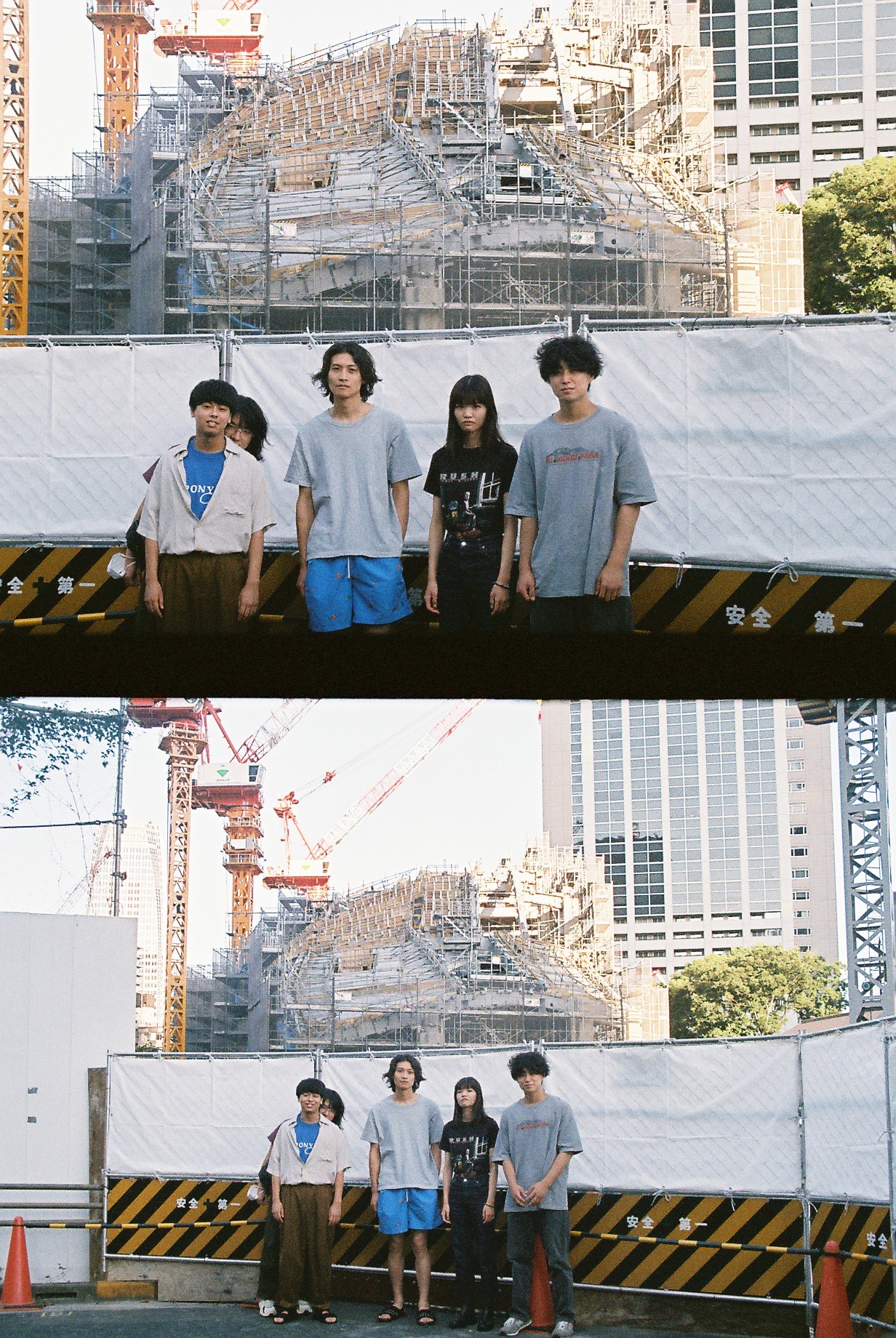

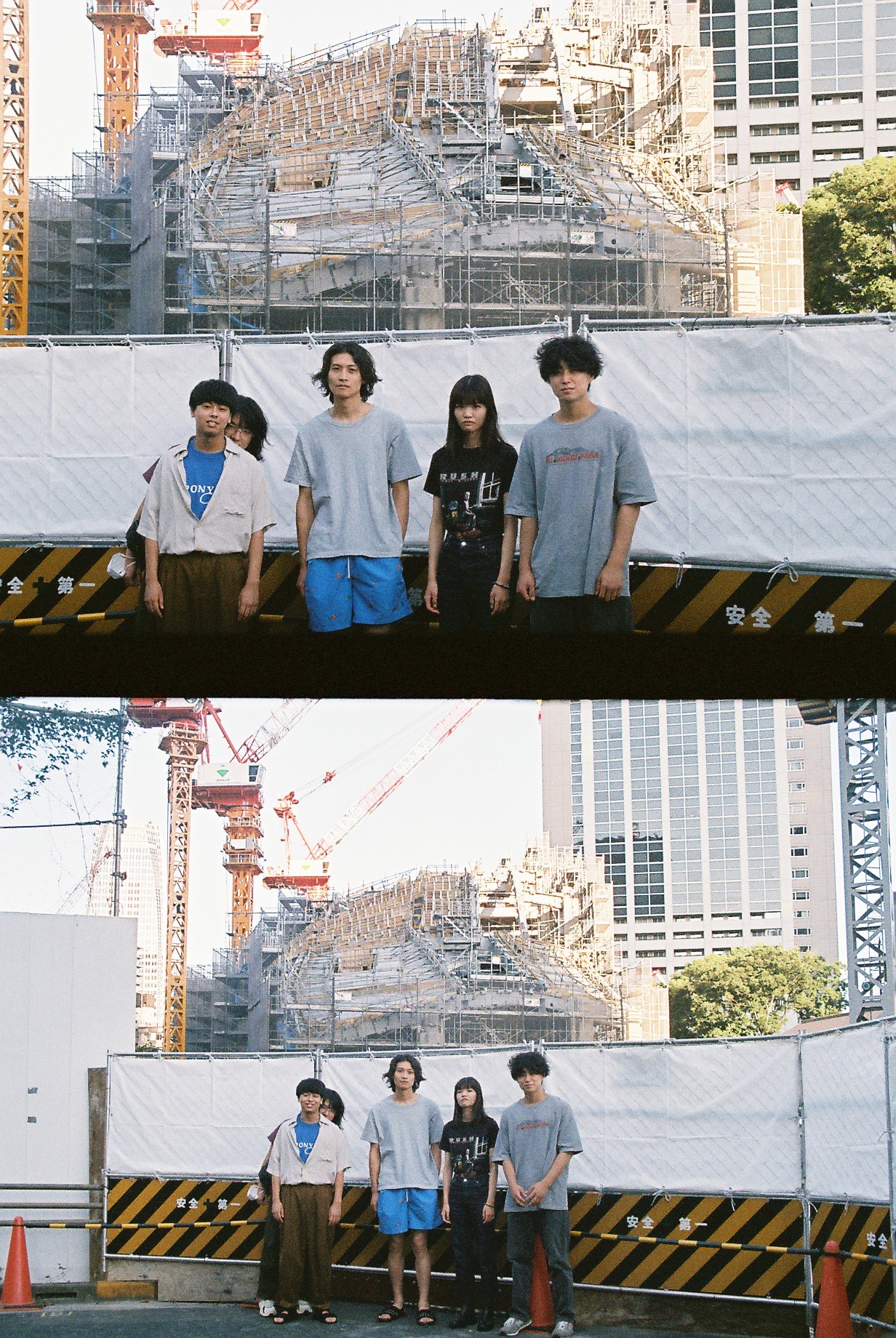

L to R→市川壱盛(Dr)、杉山沙織(Cho/Ba)、後藤晋也(Gt)、和田晴貴(Gt)、近藤大彗(Vo/Gt)

「過去を捨てるか、過去と向き合うか」

―1stアルバム『Boys Loved Her』は00年代のインディーギターロック、ガレージロックリバイバルなどの色が強い作品で、2ndアルバム『No Buses』はファーストのイメージを汲みながらも、リファレンスや表現の幅を広げた作品でした。今作はそんな過去2作の流れを踏まえたうえで、新たな次元に到達した作品だと感じたのですが、いかがですか?

近藤大彗(以下、近藤):そうですね。セカンドを作っていたときから今作のビジョンはありました。デモもほぼ同時進行で作っていましたし。

―近藤さんはCwondo名義でソロ活動もされていて、現在進行のエレクトロやハイパーポップなどにも目を向けられています。要するにバンドとしても、セカンドでその片鱗を見せたように、もっとさまざまな楽器やサンプリング音を用いることができたと思いますし、実際にそうなるのではないかとも思っていました。しかし今作は、ギターとベースとドラム、メンバーの弾く楽器のフレーズや音色を拡張していくことで、No Busesの音楽性を更新したことが印象的でした。

近藤:No Busesとしても、例えばソロのように打ち込みを多用して、今までとぜんぜん違うことをやることは可能で、そういう選択肢もあったと言えばありましたけど、今回はファーストとセカンドでやってきたことを踏まえたうえで、自分たちを更新する作品を作りたかったんです。

―バンドサウンドにこだわった背景として、UKのチャートアクションにも表れているように、長い間停滞していたロック/インディーロックに明るい兆しが見え始めていることなど、時代の流れが作用している部分はありますか?

近藤:どんな音楽が流行っているかとか、ジャンルや他のアーティストがどうということではないんですけど、時代の流れについてはけっこう考えました。サブスクが盛り上がってきてから、CDやレコードなどを買える範囲で買ってそれだけをずっと聴くというより、作品を出した時点で相対的に聴かれることが増えた気がするんです。

―確かに私も、そのアーティストの過去作品や同じ国や地域で活動するアーティスト、ルーツとなったジャンルなどが、追いやすくなったことを楽しんでいる一人です。

近藤:すなわち聴き手は、複数枚の作品をリリースしているバンドやアーティストに、物語を見出しやすくなったと思うんです。そうなると我々は、過去に作ってきた作品を、これまで以上に無視できなくなる。そのなかで、僕はファーストアルバム以前の音があまり好きではないので、過去とのジレンマを抱え込まずに、今までのNo Busesと切り離した作品を作ることもできました。でも、自分たちが今、全体的にどんな立ち位置にいてどんな音が出せるのかを考えたときに、ファーストとセカンドの流れを受け継いだ作品を作りたいと思ったんです。

―なぜそのような選択に至ったのですか?

近藤:曲は単一評価じゃない。良くないと思う曲にも良いところはあるし、良い曲にもそうじゃない部分はある。僕はリスナーとしてもそういう聴き方をしてきました。だから今回は、あまり好きじゃないとは言いましたが、自分たちがそれまでにやってきたガレージロック/インディーギターロックのまとめ的なファーストアルバムとしっかり向き合ったうえで、セカンドアルバムで広げた音楽的なレンジの上に立って、前に進めていきたいと思いました。僕の個人的な考えとバンドとしての物語的なもののタイミングですね。簡単に言うとギターにフォーカスを当てながら、“ギターロック”という感じではないアルバムを目指したんです。

「No Busesにとっての『Sweet Home』」

―『Sweet Home』というタイトルには、ひとまず原点回帰して新たな歩みを始めるといった意味もあるのですか?

近藤:というよりも“No Busesらしさ”と言ったほうがいいような気がします。

―No Busesらしさとは?

近藤:自分たちで自分たちのことを説明するのは恥ずかしいんですけど、No Busesって昔も今も、ただ爽やかなだけじゃない、どれだけ爽やかにやろうとしても、ドロッとした感じとか怪しさみたいなものが出てくるところが特徴なのかなと。それが、『Sweet Home』という居心地のいい場所とも取れるし、映画やファミコンのゲームにもあったようにホラーっぽさもある言葉と重なりました。ジャケットはふつうに見たらホラーな気がしますけど(笑)

―ジャケットは今回も杉山さんが作ったのですか?

杉山沙織(以下、杉山):いつものようにiPhoneで。私的には「かわいいの?ホラーなの?どっち?」みたいなイメージだったんですけど、やっぱり怖いのか(笑)。家でクマの人形の目が赤く光るように、ライティングにこだわって作りました。

―他のみなさんは、今作をどう捉えていますか?

後藤晋也(以下、後藤):例えばストリングスを使ったり、もっとシンセを増やしたりすることもできたと思うんですけど、そこはあえてギターとベースにフォーカスして、音の一つひとつにこだわって詰め込んだアルバム。それでいて肩ひじを張らずに、サラッと聴ける作品になったんじゃないかと思います。

市川壱盛(以下、市川):僕はもともとインディーロックに特化して音楽を聴いていたわけではないので、No Busesでドラムを叩くときにジャンルについて気にしたことがないんです。だから、そういう文脈に関してはよくわかっていない部分もありますが、最近の近藤が作ってくるデモって、僕が今までに叩いたことのない「こういうのもあるんだ」みたいなフレーズや音色が多くて、すごく新鮮な気持ちでレコーディングできました。

和田晴貴(以下、和田):僕がメンバーではなかったファーストの頃は、ガレージロック・リバイバル、The Strokesとかのイメージが強かった。そこからセカンドでけっこう変わって音楽性が広がったと思います。そして今作は例えば「Rubbish:)」のような、ファーストから始まって、サビでセカンドのイメージに繋がっていくような曲も入っていて、すごく面白いしライブで演奏していても楽しいですね。

―これまでの作品と比べると、感情の起伏が大きくなったような感触があるのですがいかがですか?

近藤:そこは僕の歌が上達したからだと思います。僕はもともと自分の歌声が好きではなかったというか、声に対する理解度が作品の解像度に追いついていなかったんです。だからピッチとか、最低限のことばかり気にしていたような気がします。でも近年はソロも含めてレコーディングの機会が増えて、フィードバックを繰り返すことで、その部分が解消されてきた。その結果、ピッチとかはあまり気にならなくなって、自分のなかで、直接的に感情を歌に乗せることがいいことだと思うようになりました。

―なるほど。

近藤:あと、今まではボーカルに対して器楽的なイメージが強めだったんですけど、今回はそういう広がりもありつつ、歌が歌として存在している部分が多くなって、よりバンドっぽくなったと思います。

「インディーロックからハイパーポップ、J-ROCKまで内包したアルバム」

―1曲目の「In Peace」はまさに、その歌としての強さと、楽器の表現力やグルーヴの高まりのシナジーが凄まじい曲だと思いました。リファレンスとして、例えばOasisに象徴される90年代UK勢の歌心や、アメリカンオルタナティブ、ポストロックなどをミックスしたような印象を受けたのですが、いかがですか?

近藤:最初はA.G. Cookが作るロックな曲が好きでイメージにあったんですけど、できあがったデモを聴き返してみたらぜんぜん違いました(笑)。Oasisは直接的な参考にはしていませんけど、おっしゃることはわかります。というのも、これも直接的に寄せたわけではないんですけど、Iceageが2021年に出したアルバム『Seek Shelter』が好きで、そのなかの「Shelter Song」は「Oasisっぽくていいな」と思っていて、「こういうテンポの曲、No Busesにはなかったな」という思いがずっと頭の片隅にあったので。

―「Sunbeetle」は『Hail To The Thief』期のRadioheadと、ガレージロック・リバイバルがポストパンクと合わさったようなサウンドと、めくるめくリズムの展開が面白い曲だと思いました。

近藤:アルバムにもうちょっとインディーロック然とした曲がほしくて後から足した曲で、テンポ感などにRadioheadやDIIVの雰囲気が出ていると思います。展開はどの曲にも言えることなんですけど、ひとつのフレーズができると「これがきたら、次はこれがないと気持ち悪いな」みたいな感じでどんどん補完されていくんです。そうやってできたものをメンバーに渡して意見をもらって、自分でも再度俯瞰で聴いて音を足したり、引いたりしています。

―「In Peace」も「Sunbeetle」もすごく濃い味なんですけど、リズムがおもしろくて踊れるからずっと聴いていられる。そこはまさにNo Busesらしさを象徴していると思います。

近藤:リズムは僕が無理難題なフレーズを持っていって、市川にスタジオで叩けるまで口ドラムで説明し続けるんですけど、見事に体現してくれる。彼はガチで天才だと思います。

市川:たまに諦めるときもありますけどね(笑)。「前回これできたよね?」、ってどんどん難易度が上がっていくんです。でも、さっきも言いましたけど、今回は自分の経験したことのないフレーズが多くて、そこが新鮮で楽しかったです。

―濃い味が続いたあとの「Stopstopstop」は、爽やかな抜け感があっていいですね。

後藤:アルバムのこの位置にあるのがいいですよね。後半あたりの楽器だけの絡みとか、すごく落ち着くんです。安心感のある“Sweet Home”な曲だと思います。

―作曲に近藤さんだけでなく和田さんもクレジットされています。

近藤:ワンコーラスのデモを和田が作ってくれて、それを僕が広げていったんです。作っている途中はもっとJ-ROCKっぽい面白味があって、RADWINPSみたいな。最終的に第一印象だと分からない感じになったかもしれませんけど、奥底にはそういう要素があります。

―この爽やかさの鍵はRADWIMPS?私はインディーフォークやエモ、モダンなポップなどを掛け合わせたものだと思っていました。

近藤:それも正解で、というのも和田がこの曲のデモのリファレンスにしたのは、僕のソロのそういう曲だったんです(笑)

和田:この7月に出たCwondoの3rdアルバム『Coloriyo』をけっこう前に聴かせてもらっていて、なかでも「Midori」が好きだったんですよね。あのミッドウェストのエモ感を採り入れつつ、サビでグワッっとくる感じを出したくて。

近藤:いくら好きでも近すぎるだろ(笑)

和田:最初はアルバムに入れる予定がなかったから(笑)。でも結果的に、アルバムをよりアルバムたらしめることに寄与できたんじゃないかと思います。

「世代やジャンルを超えた“何か面白いこと”をやりたい」

―「Freezin」は変則的なドラムとギターやベース、歌の絡みがすごく面白くて、個人的にはもっとも繰り返し聴いた曲です。

近藤:ほんとうですか?実はいちばん大変だったので嬉しいです。セカンドで広げた音楽的な幅の、さらに先を行くイメージで作った曲の一つです。

―ベースの醸し出すグルーヴも印象的でした。

杉山:リズムにはめるのがすごく難しかったです。後半のところはリズムの構成をあえてしっかり覚えようとはせず、感覚的にわざとずらしたり迷子になったりしながら弾いたフレーズが、奇跡的に採用になりました(笑)。Aメロの最後やサビのところはちょっとトロピカルな感じを出したくて、私が子供の頃に聴いていたMond Grossoが活動休止する前の、バンド時代のベースの感じを思い出しながら弾きました。

―そして近藤さんが初めて日本語詞で歌われています。

近藤:そこにあまり意味はなくて、これなら日本語がうまくはまるような気がしてやってみました。

―歌詞はそのまま捉えると、決してポジティブとは言えない内容だと思うんですけど。

近藤:それも深い意味はなくて、おっしゃる通りただのネガティブですね。生きているとしんどいことがいっぱいあるので。

―「Home」は先行シングルの第一弾に、このヒリヒリする3拍子とアグレッシブなサウンドが衝撃的でした。

近藤:綺麗な感じとごちゃごちゃした感じ、この曲に関してはソロでやっているくらいの遊び感覚をもって作りました。「Home」と「Freezin」は今作のなかでもとりわけ先鋭的なマインドと発想で作った曲ですね。

―BIMさんを迎えた「Daydream Believer feat. BIM」について。BIMさんが2020年にリリースしたアルバム『Boston Bag』で、No BusesとしてもCwondoとしてもフィーチャリングされましたが、今回彼をNo Busesのアルバムに迎え入れたのはなぜですか?

近藤:『Boston Bag』をあらためて聴いたときに、BIMくんにはロック調の曲もはまると思ったんです。加えてBIMくんの今のモードが、SlowthaiみたいなロックともリンクするUKのラッパーの感じに近い気がしました。僕はラッパーについてはそんなに詳しくないんですけど。あとラッパーではないですけど、彼には僕らの好きなKing Kruleに通じるものも感じていて、それでお願いしたら快く受けてくれていい曲ができました。

―今、東京を中心にサウンドスタイルではなく、姿勢としてのオルタナティブな音楽やインディペンデントなアーティストが、大きく盛り上がっていくであろう兆しを感じています。そのなかで、みなさんに何かを背負わせるつもりはないのですが、ライブハウス発でジャンルやシーンを跨いだNo BusesやCwondoは重要な立ち位置にいると思うんです。それについて何か考えていることはありますか?

近藤:はい。僕らが演奏するだけで精一杯だった時代から評価してくれていたライブハウスに、恩返ししたいとも思いますし、当時仲良くしていたけど今は動いていない好きなバンドのライブをまた観たい、バンドだけでなくDJやラッパーやトラックメイカーなど、いろんなスタイル/ジャンルの現在進行形を紹介したいという気持ちもあります。あとはインディーロックのバンドって近しい仲間で固まってしまう傾向が強めだし、他ジャンルやクラブシーンへの接続が少ないような気もしていて。だから遠くないうちに何か面白いことができたらいいなって、今メンバーと話をしているところなので、頭のどこかに置いといてもらえると嬉しいです。