INFORMATION

NEW PLATFORM – Alternative ASIA –

https://artcenter-new.jp/newplatform/

Gallery Soap

https://g-soap.jp

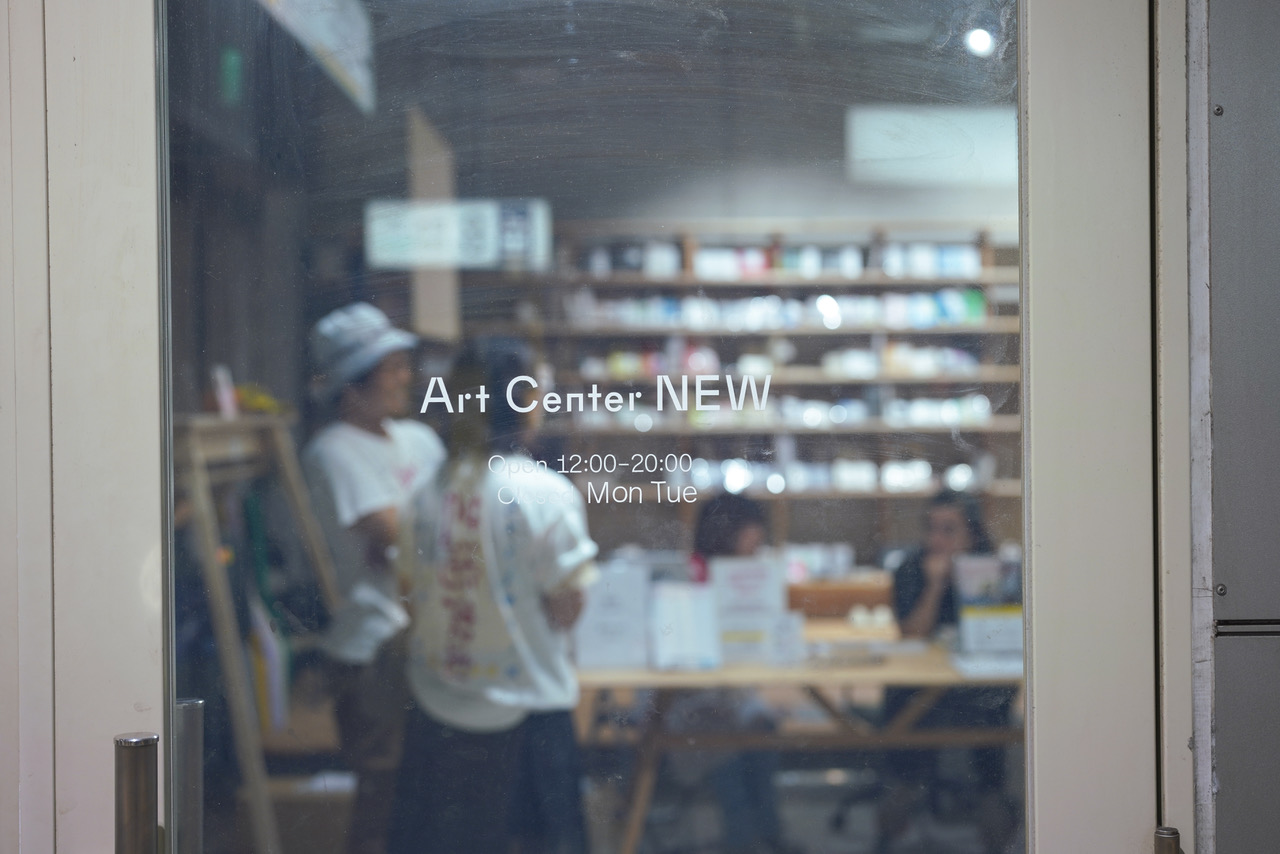

2025年9月、横浜・新高島駅地下一階の芸術複合施設、Art Center NEWで開催された「NEW PLATFORM – Alternative ASIA –」。Art Center NEWの運営母体である一般社団法人Ongoingが主催し、アジアの11の国と地域から31のオルタナティブスペースが集結した。

Ongoing代表の小川希は10年以上にわたり、東南アジアのインディペンデントスペースとネットワークを築いてきた。背景にあるのは、西洋のアート市場構造に倣うのではなく、アジアの現場同士が自立的につながるプラットフォームを生み出そうという流れだ。インドネシア、タイ、フィリピン、台湾、韓国などでは現在、複数のアーティストやキュレーターが集い、それぞれのアイディアや情報をシェアすることで表現活動を続ける共同体“アートコレクティブ”が盛んに作られている傾向がある。制作・展示・生活が一体化した場所として、それぞれがローカルの文脈に根ざして活動している。「NEW PLATFORM – Alternative ASIA –」は、これらのスペースを横断的に結ぶ初の試みとして開催、注目を集めた。

会場では、整然としたブースの代わりに、木材・布・段ボールなどがむき出しのまま空間を構成していた。音や映像、香り、パフォーマンスが交錯し、作品を販売するのではなく、「制作のプロセス」そのものを共有する構造となっていた。

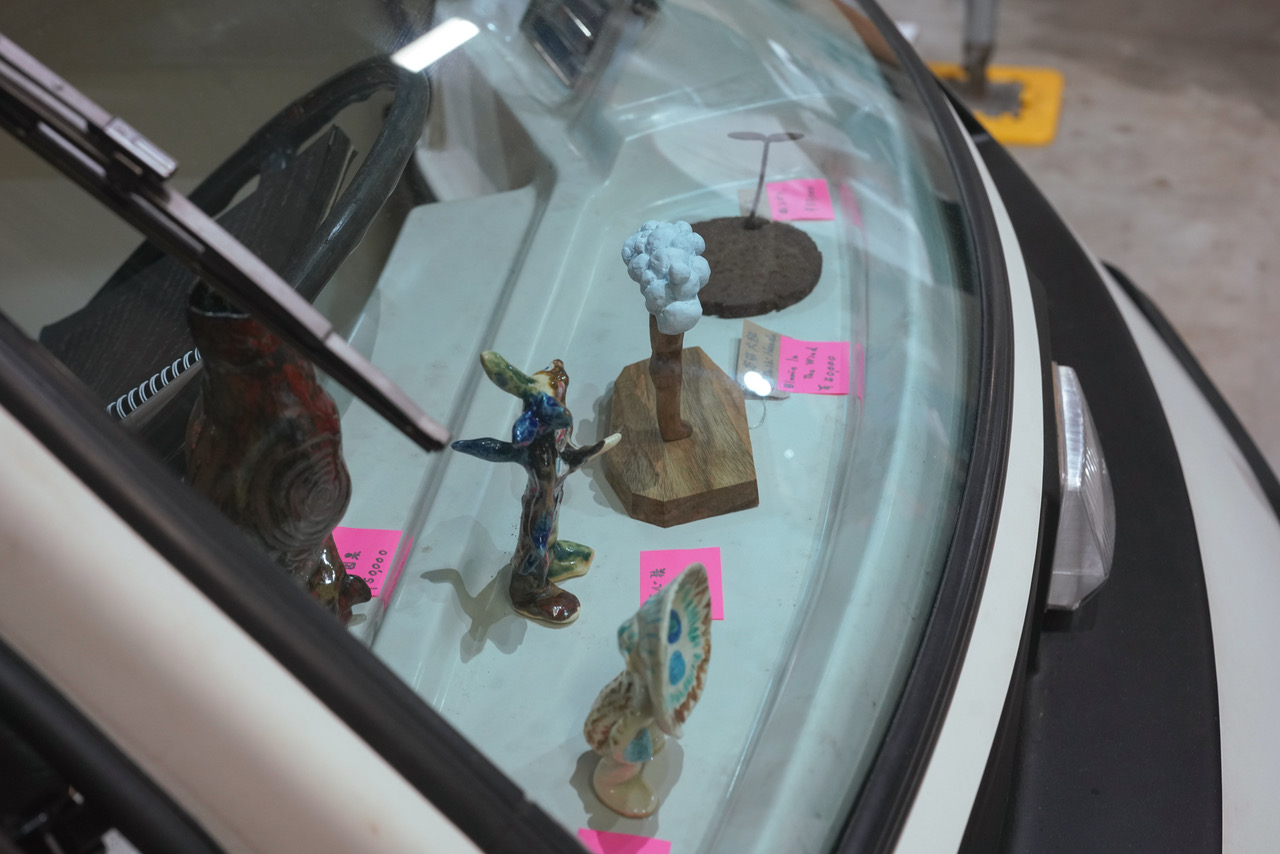

山中suplex(滋賀)は自走可能な軽自動車をそのまま展示し、移動そのものを表現し、GASBON METABOLISM(山梨)は来場者が風船に“いま欠けているもの”を書き込む参加型作品を展開。その場で観客の思考や感情が作品に反映され、アートが“完成品”ではなく“出来事”として提示されているような構成だ。

「商業的なアートフェアとは対極にあるイベントにしたかった。白い壁のブースで作品を“並べる”のではなく、出展者が互いの国や文化を超えて交わる“場”にしたかったんです」と本プロジェクト企画担当者は語る。

その意図は会場構成にも現れており、「装飾をそぎ落として、DIY的でシンプルな構造にした。アジア各地の出展者が素材を持ち寄り、自分たちの手で空間を作り上げる。お祭りのような、偶然の出会いが生まれる場にしたかった。オルタナティブスペースって、誰かが選ばれた作家のための場所ではない。いろんなバックグラウンドの人が集まって、表現を通して話せる場所。壁のない空間を生み出すことも、このイベントを企画する上で重要な要素になると考えました」とも語る。

展示の中には、来日できなかったアジア各国のスペースが映像で参加したブースもあり、Tシャツ、オブジェ、日用品など、作品の形もさまざまだった。「形式がばらばらなのは当然。むしろ、その混ざり合いこそがアジアらしさだと思う」といった声もあった。

完成されたものを見せるのではなく、いまここで生まれるものを共有する。今回のプロジェクト名にある“NEW”という言葉も、単に「新しい」という意味ではなく、「既存の考えや仕組みをいかに再構築できるか」という意図を込めて選ばれたという。「NEWは何かを否定するための言葉ではないです。これまでの制度やマーケットの構造から一度離れて、自分たちの手で次の仕組みを作り直していく。それがAlternative ASIAの“NEW PLATFORM”という名前に表れています」。

北九州のGallery Soapからも、SAMO、小宮万依、Teppeiの3名の若手作家が出展した。彼らはGallery Soapで開催されたグループ展「SIGNAL」の出展作家でもあり、Alternative ASIAではそれぞれの手法を携えてアジアの現場へ乗り込んだ。

SAMO

「もともとアートに入ったのはグラフィティから。街中でスプレーを吹いたりしていて、一回捕まっちゃって。でもその拘留中に“自分が本当にやりたいことって何だろう”って考えた。僕ってグラフィティじゃないなと思って。ストリートでもアートでもなく、その間を動きたい。アンダーグラウンドとオーバーグラウンドの境界を壊したい。それが僕のアートだと思いました」。話を聞いていくと、SAMOにとって表現は、社会の境界線を塗り替える行為のように感じる。

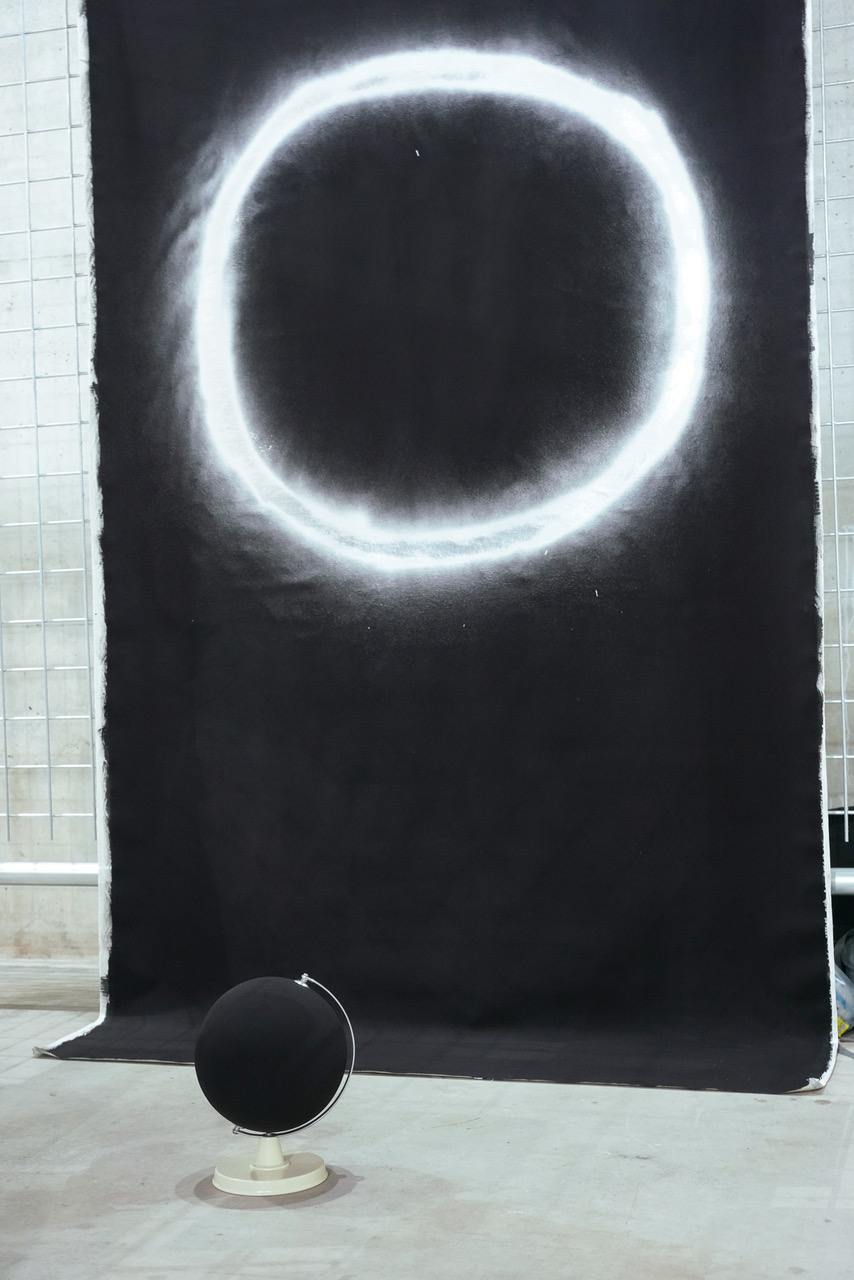

「いろんな国のアーティストと仲良くなりたい。アジアのアートって、要素がぐちゃぐちゃに混ざってて面白い。境界がなくて、何が正しいかわからない感じが好きなんです」。壁に描かれた円形のグラフィティは、彼自身と他者、アジアの都市同士をゆるやかにつなぐ符号として機能しているように感じられた。

小宮万依

小宮万依は、パラフィンワックスや反射素材など日常的な素材を用い、人と人との「距離」を可視化する。「服飾の専門学校に通っていて、コム デ ギャルソンの展示を見に行ったりしていた。そのときにファッションって服だけじゃなく、いろんな人が交わる場でもあるなって思って。ギャラリーだと絵を見る人だけが集まるけど、もっと自由でいいじゃんって思っています」。

素材への関心が、彼女の作品を動かしている。「ホット素材とかビニールで服を作っていました。素材が好きで、自分が焦点を合わせたいものから作っていく。最近は反射素材とかパラフィンワックスを使っていて、人と人の間の薄い膜を表現したかった。握手しても皮膚を介して感じるものはたくさんあるけれど、当然それで100%はわかり合えない。その隔たりを形にしたかった」。作品は、鑑賞者の視線の角度や光の反射によって表情を変える。「見る人によって“生ハムみたい”、“血管みたい”って全然違う反応が返ってくる。自分の考えてない方向に作品が動くのが面白い。素材が勝手に語り始める瞬間があるんです」。

Teppei

Teppeiは、漫画という形式を解体しながら、平面が生み出す時間軸や連続性を探る作家だ。「絵を描き始めたのは、父が買ってきてくれた漫画を真似したのがきっかけ。漫画家になりたかったけれど、同じキャラを何度も描くのが面倒で、絵ってもっと自由なはずだと思ったんです。物語を書かなくてもいいんじゃないかと思って。漫画って映画と絵画から生まれた子どもだと思うんです。静止画を並べることで時間が生まれる。その2Dの連続性、平面の連続性を描きたい」。

その探求は、国境を越えた共同制作にも広がる。「韓国のアーティストとデータを交換して作品を作ったこともあります。言葉を介さなくても、作品を見れば一発で通じる。そういう“目の感覚”でつながる交流にすごく可能性を感じるんです」。

Rinsaga

取材を進めていると、空気が変わった。小型スピーカーから轟音が走り、床に白いチョークの線が引かれ始める。Gallery Soapのキュレーターであり、北九州を拠点に活動するアーティスト、Rinsagaが、自身の楽曲『渾沌』のハードコアなリズムに合わせて、スラスラと床に言葉を紡ぎ出していく。『渾沌』のリズムは打撃のようだ。反復的で、息をする間もない。チョークの白い粉が舞い、演者の手元から落ちる言葉が、音の残響のように空間に刻まれていくようだ。

「渾沌、渾沌、誰でもない何にでもなれる、渾沌」

やがてオーディエンスがその輪に吸い寄せられるように集まり始めた。誰かがチョークを拾い、床に自分の言葉を描き出す。境界がゆっくりとほどけていき、演者と観る者の区別がなくなる瞬間が訪れる。Rinsagaのパフォーマンスは、ひとつの象徴だった。その一連の流れこそが、本イベントの本質を語っていた。

Gallery Soap代表、宮川敬一は語る。「みんな自分の言葉で今を語れる。社会の中で生まれる矛盾やノイズをそのまま作品にしている。北九州のローカルな感覚が、自然にアジアの表現とつながっている」。1990年、ベルリンの壁崩壊直後。当時20代だった宮川はヨーロッパとアジアを旅し、自由に占拠されたアートスペースに衝撃を受けたという。「崩壊したベルリンのミッテ地区はまだ瓦礫だらけで、アーティストたちが勝手に古いビルを改装してギャラリーやカフェを開いていた。 なんでもありの空気がすごく良かったんです」。

帰国後、地元・北九州で古い日本家屋を借り、アートや音楽、演劇を横断する実験スペースを立ち上げた。それが現在まで続くGallery Soapの原型だ。当初から宮川の関心は、美術館や商業ギャラリーでは拾えない“現場のリアリティ”にあった。「地方にはまだアート=ハコものという固定観念が強かった。だからこそ、誰もが集える公民館のような空間を作りたかった」。

宮川敬一

2000年代に入ると、Gallery Soapは活動を日本からアジアへと広げた。中国、インドネシア、タイ、台湾などで展開した『Hotel Asia Project』では、アーティストが互いの国を巡り、映像やサウンドを交換しながら展覧会を実施。メールで作品データをやり取りし、現地で展示を組み上げるその形式は、低予算ながら新たな連帯を生み出した。「予算も小さいけど、だからこそ軽やかに動ける強みがある。アジアの中で生まれる関係性を、自分たちで作っていける時代になったんです」。

宮川はさらに続ける。「インドネシアやタイには驚くほどエネルギーのあるアーティストが多い。ヨーロッパのアートフェアでもアジアのディレクターが選ばれるようになり、市場としても台北やシンガポールが確かな存在感を持ち始めています」。アジアのアートは今や独自の成熟段階にある。西洋の影響を受けつつも、それぞれの地域が文化的背景を生かし、自律的な表現を確立しつつある。「アートは頭で考えるより、実際に一緒にやってみないとわからない。この展覧会もそうだけど、若い世代には、どんどん海外に行って、アジアの現場に浸かってほしい」。

Gallery Soapの軌跡は、北九州というローカルから始まり、アジアのダイナミズムと共振しながら続いている。ベルリンの自由、東南アジアの熱、そして日本のローカルシーンに流れるリズム。それらがひとつの線のようにつながり、Alternative ASIAの会場の中で再び重なり合っていた。

「NEW PLATFORM」という言葉が示すのは、アートを通じて”いまここ”を共有しようとする人々の、ゆるやかな実践的ネットワークのことだ。床に残るチョークの跡のように、いま、この瞬間に自らの手で現場を描き出していくという意思。「NEW PLATFORM – Alternative ASIA –」が描いたのは、その新しい地図だった。

INFORMATION

NEW PLATFORM – Alternative ASIA –

https://artcenter-new.jp/newplatform/

Gallery Soap

https://g-soap.jp