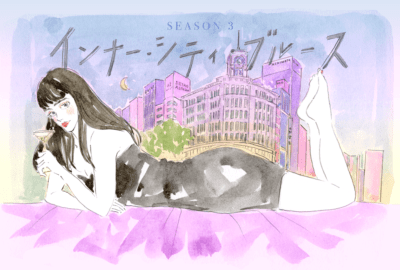

毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の連作短編シリーズ「インナー・シティ・ブルース」。混乱を極める東京の今と過去をつなぎながら、シーズン2には新たな登場人物たちを迎え、さらに壮大なナラティブを紡ぐーー

【あらすじ】 2020年1月、丹念潮(たんねん・うしお)は北十間川護岸改修工事のために、押上界隈に来ていた。現場には、巨大な工作機械を背にしたオッサン集団の中に、ひとり小柄な美女が混じっている。潮とその女性には、日本経済を代表するエクゼクティブ・カンパニー、第一機械工業のコネ社員という共通点があった。しかし、ふたりのつながりはそれだけではなく……。

企業のプレス・リリースの写真あるある。

「プロジェクトに携わったスタッフだけで写真を撮るとムサ苦しいオッサンだらけになってしまうので、ヴィジュアル要員として別部署の女子社員を混ぜて、メンバーであるかのように偽りがち」

「令和の時代になんて性差別的な」という批判はごもっとも。でも残念ながら我が第一機械工業は今も昭和を生きている。

今年1月に、ぼくが所属する千葉製作所が、北十間川(きたじっけんがわ)護岸改修工事のために納品した新型機械の現場写真がまさにそのパターンだった。暇があったらネットで見て欲しい。巨大な工作機械を背にしたオッサン集団の中に、ひとり小柄な女子が混じっているのに気づくはずだから。

同じ格好なので一見スタッフのように見えるけど、ヘルメットが大きすぎるし、そこからストレートの艶やかな黒髪が胸元あたりまで伸びている。くすんだブルーの作業着の下からはシックなチャコールグレーのセーターとパールのネックレスがチラ見している。ボトムスは黒のロングスカートだ。現場スタッフのわけがない。

同じ業界の関係者ならひと目で見破るはず。彼女は現場どころか製作所の人間ですらないって。事実、彼女は丸の内にある本社の総務部所属で、プレスリリースの写真を撮りに来た側にもかかわらず、現場所長の熱望で撮影される側に加えられた。カメラのシャッターを押したのは、たまたまその場にいあわせたぼくである。

彼女の名前は、囲間雨(かこいま・あめ)。

囲間さんと初めて会ったのは、二年前に開催された全社の総務部合同の研修会だった。ぼくより1年先輩だから当時入社まだ3年目。にもかかわらず、彼女の噂は社内で轟きわたっていた。

「恐しいほどの美人。でも仕事の方も恐しいほど出来ないらしい」

「全面的に派遣社員に切り替えられていたはずの事務職として入社してきた」

「会長から敬語で話しかけているのを見た」

厳しい課題が次々出される研修会中も、囲間さんはこんこんと居眠りしていたかと思うと、全く関係のない古本を読みはじめたりと、完全にフリーダムな状態だった。その姿を見て僕は確信した。彼女はコネ入社だ、それも超ド級の。

なぜ断言できるのかって? ぼく丹念潮(たんねん・うしお)もコネ入社だからだ。父親の丹念洋(たんねん・ひろし)は、ぼくが生まれた以外は成果が無かった最初の結婚の失敗のあと、第一機械工業の創業家の直系の血をひく空津満(からつ・みちる)と再婚した。

ぼくが今でも実の母のように思っている彼女はその六年後に事故死したけど、遺産として相当量の会社の株を丹念家に遺した。株主総会を左右しかねない株の行方を危惧した経営陣は、満の父親の秘書だった小樽部長を介して、ぼくに第一機械工業への就職話を持ちかけてきた。

日本経済を代表するエクゼクティブ・カンパニーへの入社は、ぼくが通っていた大学のレベルでは奇跡に近い。しかも自分の資質とはズレているように思われた。どうしようか迷っていると、今もその子会社で黙々と働いている父に諭された。

「一生いろとは言わない。本当にやりたいことが見つかるまでいればいいじゃないか」

腫れ物に触るような扱いをされたらどうしようと心配していたけど、いざ入社したら特別扱いされることなく、仕事に失敗しては上司から怒られる毎日を送っている。

一応創業家の関係者であるぼくですら公平に扱われているのに、囲間さんはまるでプリンセスのような待遇。一体、彼女は何者なのだろうか?

「丹念くん、撮影ありがとう。これから千葉に戻るって感じ?」

囲間さんがぼくに話しかけてきた。直近で見ると息が止まるくらい可愛い。すでにブルーの作業着から赤いダッフルコートに着替えていた彼女は、カメラの入った小さなボストンバッグを手にさげている。この時間なら丸の内に帰ってからひと仕事できるのに直帰する気満々だ。

製作所に片付けなきゃいけない書類が残ってはいたけど、彼女を見たら途端に仕事する気が失せてしまった。そういえば囲間さんは世田谷区の松陰神社に住んでいたはず。そうだ、一緒に電車で帰りながら正体を聞き出してやる。そのためには千葉方面ではなく自分も西に行かないと。ぼくは説得力ある理由を考えついた。

「まだ早いけど直帰しちゃおうかなって考えているんですよ。千駄ヶ谷に祖父が住んでいて、たまには様子を見に行きたいので」

囲間さんは松陰神社に帰るために、すぐそばの東京メトロ押上駅から東急世田谷線に乗り換える三軒茶屋駅まで半蔵門線に乗り続けるはず。ということは、青山一丁目駅まで30分近く彼女と一緒にいられる。

「じゃあ、わたしも直帰しちゃおうっと。浅草に妹が住んでいるんだけど、姪っ子が超可愛くて。ここから歩いて会いにいこうかな」

うわ、作戦が実行前に失敗してしまった。プランBだ。

「あ、ぼくも浅草駅から銀座線に乗ろうと思ったんで」

そう言うと、ぼくはプレハブの作業所へと走っていき、作業着の上着をリュックにつめこむと、川沿いの遊歩道を歩き始めていた囲間さんのあとを慌てて追った。

全長3キロ余りの北十間川は自然の川ではない。隅田川と旧中川を船で行き来できるように江戸時代に人工的に作られた運河である。

物資を運ぶ主要手段が船から自動車に変わって存在意義を失ったこの川に、再びスポットが当たったのは2012年のことだった。川沿いにあった東武鉄道の貨物列車ヤード跡地に東京スカイツリーが建設されたことで、水辺に「さかさツリー」が映るインスタ映えスポットになったのだ。

ぼくらがくぐり抜けた西十間橋の上でも様々な国籍の人々がすし詰め状態でスマホやデジカメで記念撮影を行っていた。

「東京の新名所になっちゃいましたね」

ぼくが話しかけると囲間さんが答えた。

「アメリカの人が大喜びしているってことは知らないんだろうね。75年前に自分の国の爆撃機が落とした焼夷弾で焼け死んだ人の死体が、川底が見えないくらい埋め尽くしたことを」

研修のあとの親睦会で知ったのだけど、彼女は東京の歴史に妙に詳しい。

「わたしなんて、このへんを歩くといつも何かが空気の中に漂っているみたいでゾワゾワするもの」

「それって怨霊とか?」

「人間の形にまではなってない感じ。あの塔がそうならないように鎮めてくれているから」

そう言って彼女は目の前にそびえるスカイツリーを見上げる。

「スカイツリーが?」

囲間さんは平然とした表情で信じがたい話をする。

「よくあるのよ。鎮魂の塔として機能している高層ビルが。豊洲のタワーマンションとか池袋のサンシャイン60がそう。スカイツリーも仲間なの」

「そんな話、誰から聞いたんですか?」

「一番上の姉。建築士をやっているんだけど、あの塔のデザインを相談されたんだって。だから土地の記憶に敬意をはらうべきって、浅草十二階のデザインを意識するようにアドバイスしたみたい」

「浅草十二階?」

「明治時代に浅草に建てられた展望台。関東大震災で崩れて無くなっちゃったの」

「そんな昔なんですか。ぼくの祖父が生まれる遥か前っすね」

「丹念君のおじいさんって空津海舟さんのことだよね?」

囲間さんはぼくの正体を知っていたんだ。

「海舟さんって墨田区のこのあたりの出身で、旧姓は堺。ジャズピアニストを夢見ていたけど、空津家の三代目当主に気に入られて会社に入社。そのあとで婿養子入りした」

そんな話、会社の誰にもしたことがない。

「専務まで昇格したけど、いまの会長に社内闘争で負けて社長にはなれなかった。最近は世を儚んでネトウヨ系ポッドキャスト『千駄ヶ谷オヤジのご意見無用』を毎日ネット配信している」

おじいちゃんがおかしなことになっているのを知っているのは、会社でも経営陣だけなのに。

「わたし読んだよ、『小説家になりたい』にアップされている丹念君の家族小説。面白かった」

「な、なんであんなものを知っているんですか? そもそもペンネームで書いているし、ビュー数だって全然なのに」

「わたしには兄みたいな人がいて、その人に第一機械工業の社史を第三者的立場で検証したいって相談したら、面白い文章があるって教えてくれたの。読んでみたら丹念君が作者に違いないって思ったんだよね」

そういえば、囲間さんの扱いに困った本社総務部は、歴史に詳しいことに目を付けて彼女にプレスリリースの写真係のほかに社史編纂の業務を押し付けたんだった。

「そういえば澪さんって、丹念君の小説を読んで自分の正体がわかったの?」

囲間さんの正体を突き止めるはずが、逆に尋問を受けている。でも興味津々の表情でこちらを見つめてくる彼女をみると、すべて告白しなきゃいけない気持ちになってしまう。

「いや、わからなかったみたい。わけのわからない文章を読ませるなって怒っていますよ」

ただでさえ一家のトラブルメイカーだった澪姉ちゃんは昨年7月、三日間の失踪のあとでウンコの匂いを漂わせながら千駄ヶ谷の家に帰ってきた。しかも空津家が大変なことになった2001年以降の記憶を綺麗さっぱり無くして。

2000年から心だけタイムスリップしてきたと主張する澪姉ちゃんはそれ以来、自分が未来にやってきた謎を解き明かそうと、小中学校時代の友達に会いに行っては話が噛み合わず、家に帰ってくる虚しい日々を過ごしていた。

「もうちょっと核心に迫った話を書いてあげればいいのに」

「文学的な趣ってやつが必要だと思ったんですよ。それに仕事もどんどん忙しくなってきたから、続きを書く時間なんて作れないし」

「わたしも読みたいから書いてよ。あ、そうだ。今日こうしている事も書いたらいい、囲間雨が二度目の登場になるし」

ヤバい。吉祥寺の話を書いたときに囲間さんについて「ものすごく変わっている」って書いたんだっけ。ぼくは慌ててしまった。

「いやー、書く必要なんてないっすよ。姉の記憶が戻ればいいわけだし」

「そんな単純な話じゃないと、わたしは思うんだけどね。澪さんはいま何をしているの? 株の配当だけで暮らせそうだけど」

この人、仕事は全然できないくせに空津家の所有株の持分まで把握している。ということは姉ちゃんの正体をとっくに見破っているんだろうか?

「ああ、そのことですか。記憶をなくしているから、銀行口座の残高を見て不気味がっちゃって。今は小遣い稼ぎにUber Eatsの配達をやっていますよ。でも大きな繁華街が苦手で代々木から飯田橋の範囲でしか配達しないから全然稼げてないみたいで。行動半径の狭さが母親と全く同じで笑っちゃいますよ」

そう言って自分で気づいた。澪姉ちゃんについて書こうとすると気が重くなるのは、母さんについても書かなきゃいけなくなるからだ。話題を変えないと。

ふと気づくと、遊歩道は行き止まりになっていた。階段を上ると、そこはスカイツリーの根元にあたる場所に入った複合商業施設「東京ソラマチ」のメイン・エントランスだった。

東武鉄道は2012年、ここに隣接する駅の名前を平安時代の歌人、在原業平にちなんだ「業平橋」から「とうきょうスカイツリー」へと変えた。一方、東京メトロは施設の反対側にある押上駅の名を変えず、カッコ書きで(スカイツリー前)と加えるだけに留まった。そうだ、別の話題が思い浮かんだぞ。

「囲間さん、今日は現場までどうやって来ました?」

「大手町から半蔵門で押上駅まで一本だけど」

「押上にカッコ書きで(スカイツリー前)って書いてませんでした?」

「そういえばそうだったかも」

「あの駅名、本当は完全に改名するはずだったのに、ぼくらの世代の反対で、押上って名前が残ったって都市伝説があるんですよ」

「えっ、どういうこと?」

「ほら、「オシアゲ〜」って流行ったじゃないすか。半蔵門パープルの決まり文句の」

「半蔵門パープル?」

「『地下鉄戦隊メトロンジャー』ですよ」

「わたし、観たことない」

同世代なのに囲間さんがメトロンジャーを知らないことにはびっくりした。一般常識の部類だけど、いま一度説明しておこう。

『地下鉄戦隊メトロンジャー』とは、2004年(平成16年)2月15日から2005年(平成17年)2月6日までテレビ朝日系列で毎週日曜7:30 – 8:00に全50話が放送された、特撮テレビドラマ、および作中で主人公たちが変身するヒーローの名称である(ウィキペディアより)。

地底人と戦うスーパー戦隊を描いた同作最大の特徴は、東京メトロの全面協力で作られたこと。そのためヒーローも丸の内レッド、東西ブルー、銀座オレンジ、千代田グリーン、半蔵門パープルといった名前だった。

サブカル界隈では戦隊シリーズ初のLGBTQ ヒーロー、半蔵門パープルのインパクトばかりが語られがちだけど、ショッピング中毒に悩む銀座オレンジやチャラ男設定の千代田グリーンもこの時代としては斬新なキャラだった。

「その番組で千代田グリーンを演じたクルーズ・ミナトって俳優がいたんですけど、実はそれが湊兄さんなんですよ」

「湊さんって本当にプロの俳優になったんだ。よかったね」

おばあちゃんと一緒にアメリカに渡っていた湊兄さんは演劇学校在学中に、戦隊シリーズの出演オーディション開催を知って日本に戻ってきたのだが、その際に空津家の一員だった過去を消した。会ったこともない実の父親の名字を名乗り、アメリカ育ちのハーフ俳優クルーズ・ミナトとしてオーディションに合格したのだ。

「『メトロンジャー』以降は伸び悩んじゃっていますけどね。でも本人も上昇志向がないから、アメリカとこっちを行ったり来たりして好き勝手して生きていますよ」

ぼくたちは交差点を渡ると、東武線の高架線をくぐって道を直進していった。高架線の下では「東京ミズマチ」の建設工事が急ピッチで進んでいる。

北十間川と桜の名所、すみだ公園に南北で挟まれながら東西に延びるこの複合商業施設は、完成したら人の流れを変えることだろう。というのも、東武鉄道はそれまで電車しか走っていなかった高架橋の脇に歩道橋を新設して、浅草からここまでまっすぐ歩いてこられるようにするのだから。

でも今はまだ封鎖されている状態なので、ぼくたちは行き止まりを左折して枕橋を渡り、リバーピア吾妻橋沿いの曲線状の歩道をぐるりと歩いた。

「湊さんは今、日本にいるの?」

「ここんところずっといます。囲間さん、NHK朝の連続テレビ小説はさすがに知っていますよね?」

「知らない」

やっぱり彼女はものすごく変わっている。

「今年の4月から『オーエス、オーエス』ってドラマが始まるんですよ。主人公は青森からシンガーソングライターを目指して上京する女の子なんですけど、湊兄ちゃんもレギュラー出演者に選ばれて。ヒロインが尊敬する兄貴分的なベーシスト、ハリー星野を演じるんですよ。あの役で再ブレイクするといいんですけどね」

「湊さんは千駄ヶ谷に住んでいるの?」

「兄はおじいちゃんを避けているから別のところです。味の素スタジアムがある調布の飛田給って知っています? あそこに部屋を借りているんですけど、荷物を置いているだけみたい。都内の友達の部屋を渡り歩いているみたいです」

「飛田給に部屋があるってことは、湊さんはどこかでまだ海舟さんと繋がっているんじゃないかな」

「どういうことですか?」

「ほら、千駄ヶ谷の空津家から湊さんの部屋まで走って帰ってくると、前の東京オリンピックのマラソンコースになるじゃない」

囲間さんはすべてを土地に関連づけて考えるようだった。ぼくはこう答えるしかなかった。

「そういえば今年の東京オリンピックのマラソンコース、浅草も入っていましたよね」

リバーピアの歩道はそのまま吾妻橋へと繋がっている。ぼくたちは赤く染まりはじめた空を映し出す隅田川を渡った。

橋の上から振り返ると奥に東京スカイツリー、手前にアサヒビールの本社ビルが見える。フィリップ・スタルクが手掛けたこのビルが、バブル絶頂期の1989年に竣工したときは前衛的なデザインがバッシングされたそうだけど、今ではすっかりこのエリアのシンボルとして馴染んでいる。

生ビールのジョッキを模した高層棟には、金色をしたファサードに紅白のパネルが追加されていて、オリンピックとパラリンピックのマークとともにデカデカと「TOKYO2020」という文字が掲げられている。

それを眺めていたら不意に、吉祥寺で飲んだときに湊兄ちゃんがアサヒスーパードライの中ジョッキを次々と空けながら話してくれた内容が頭の中に蘇ってきた。

「俺にとっての最初の記憶って、吾妻橋から墨田区側を眺めた景色なんだよ。スカイツリーはもちろんアサヒビールの本社ビルも無かった。たぶん3歳くらいの記憶だと思う、父さんと母さんと一緒に東武浅草駅から姉ちゃんを見送りに行ったんだ。そう、姉ちゃんがフリースクールに転校したとき。今考えるとさ、それが例の件なわけよ」

橋を渡り切ろうとすると、外国人観光客の集団が騒いでいるのに出くわした。伝統と前衛が混じりあうエキゾチックな光景を前にテンションが上がっているようだった。ぼくは囲間さんに話しかけた。

「今年の夏はオリンピックがあるから、このあたりは今以上に盛り上がるんでしょうね」

だが彼女は予想とは正反対に憂いを帯びた表情になった。

「最近ずっと、さっきのものとはまた違う何かが空気の中に漂っているのを感じるの。悪いことがおきなければいいんだけど」

そう呟くと彼女は一転して微笑んだ。

「じゃあ丹念くん、わたしはここで」

気付いたら、ぼくたちは日本初のバーとして知られる「神谷バー」の前にいた。すぐ横には銀座線浅草駅の入り口がみえる。結局、囲間さんから何も聞き出せなかった。

「話の続き、書いてね」

そう言って囲間さんは軽くお辞儀をすると、雷門の方に歩いていってしまった。

その何ヶ月か後、彼女と再会したときには東京は大変なことになっていたわけだけど、それはまた別の話だ。

『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編

『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編

PROFILE

長谷川町蔵

文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。

https://machizo3000.blogspot.jp/

Twitter : @machizo3000

『インナー・シティ・ブルース』

Inner City Blues : The Kakoima Sisters

2019年3月28日(木)発売

本体 1,600+税

著者:長谷川町蔵

体裁:四六判 224 ページ 並製

ISBN: 978-4-909087-39-3

発行:スペースシャワーネットワーク