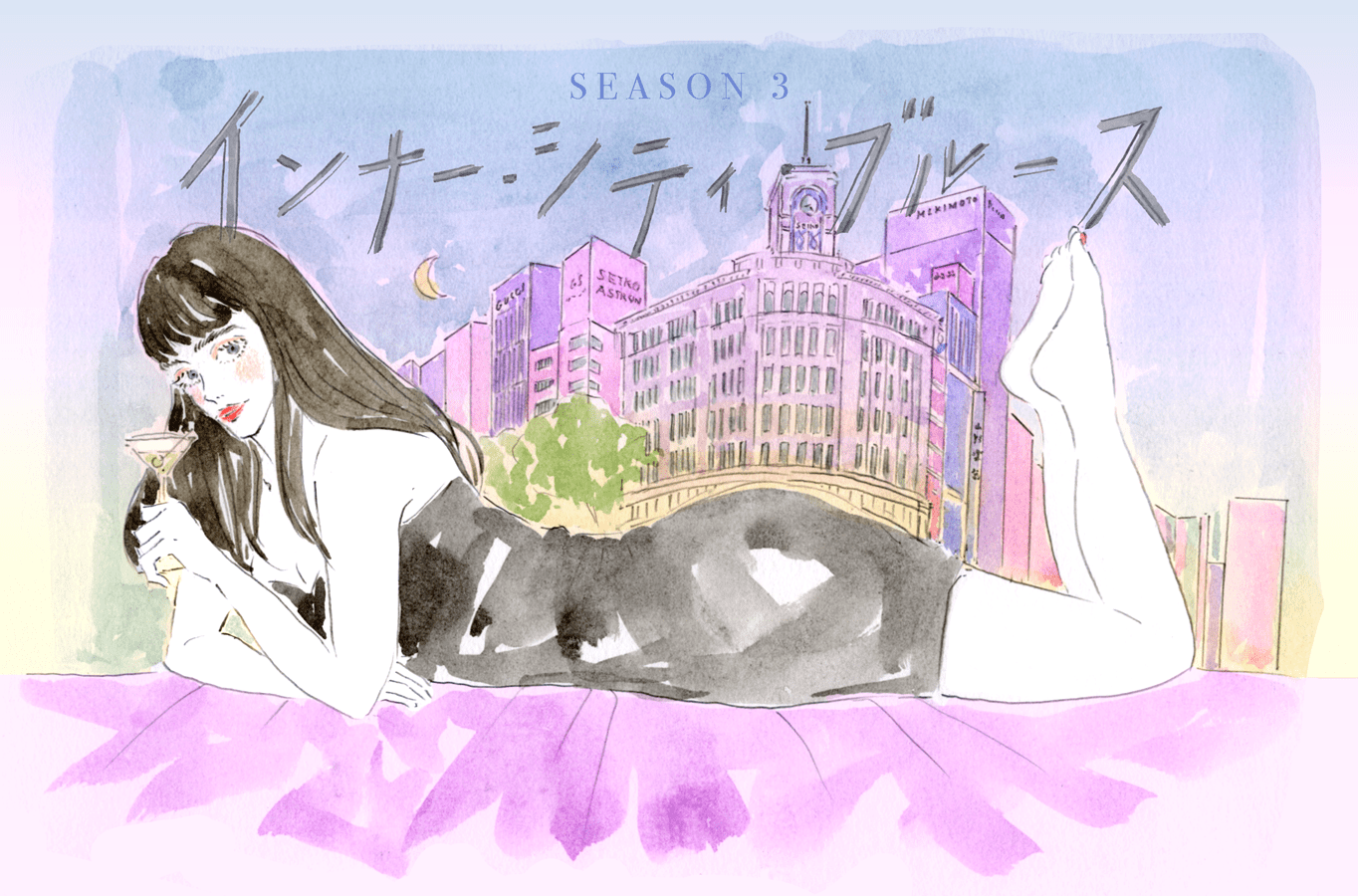

毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3がスタート。新たな幕開けは、銀座を本拠地に繰り広げられる探偵物語? ディストピア感が増す東京を舞台に繰り広げられる、変種のハードボイルド小説をご堪能ください!

【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)はアラサーのフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。今回の標的は、秋葉原の執事喫茶「ダウントン・アキバ」のやり手の経営者、美倉力。つい最近なぜか突然閉店し、夜逃げ同然に姿を消していた。マワローが店へ足を運ぶと、模様替えの真っ最中。そこで彼はピンク色のヒジャブをつけた若い女性を見つける……

秋葉原に流れる空気はなんだか甘ったるい。ひさしぶりに来てみて、理由がわかった。通りの店という店から漏れ聞こえてくる店内アナウンスが、すべて女子の甲高いアニメ声なのだ。無数の声はミルフィーユ状に重なって、ねっとりと街を漂っている。甘ったるく感じるのも当然だ。

時計は正午を回っていたけど、通りを行き交う人はまばらだった。今朝早くのニュースで、東京の最高気温が37度に達すると報じられたからだろう。うなじから汗が噴き出してくるのを感じながら、万世橋方面へと歩く。秋葉原と神田の境界にあたる神田川沿いには、間口が狭い雑居ビルが並んでいる。その多くはCDプレーヤーやスピーカーといったオーディオ機器を扱う店だ。

昭和の昔、秋葉原商店街の主力商品は家電やオーディオで、目抜き通りにあたる中央通りには専門店が並んでいたらしい。それが時代の変遷とともに、パソコンやガレージキット、アニメグッズに王座を追われて、今では文字通り神田川沿いに背水の陣を敷いている。ストリーミングサービスで音楽がスマホのイヤフォンで聴かれる時代だ。もうすぐこうした店も完全に姿を消して、代わりにパソコンのパーツショップがこの場所に収まるのかもしれない。

雑居ビルのひとつ「武蔵ビル」のエントランスに足を踏み入れる。もちろん目的はオーディオ機器の購入ではなく、銀座のバー「アルゴンキン」のツケの回収だ。

エントランスホールの壁に掲げられたステンレスの案内板で、6階のテナントを確認する。店名を記したパネルの上にガムテープが重ね貼りされて読めなくなっている。電話を何度かけても繋がらないと思ったら、閉店していたか。一応状況を確認してみよう。俺はエレベーターに乗りこむと、6階行きのボタンを押した。

俺が行くはずだった店の名前は「ダウントン・アキバ」。正装したイケメンたちが女性客に紅茶やケーキをサーブする、所謂「執事喫茶」である。囲間楽(かこいま・らく)から手渡された「アルゴンキン」の顧客メモにはこう書いてあった。

「美倉力(みくら・りき)。久世野さんの紹介でご来店したカフェ経営者。未収金:256万3280円」

旅行代理店時代に先輩だった久世野照生は、日本のアニメや漫画が好きな海外の女性たちのニーズに応えて、執事喫茶を英語で案内するオプショナル・ツアーを企画して、高評価を得ていた。案内先の中でも特に懇意にしていたのが、英語が話せるスタッフが多かった「ダウントン・アキバ」だった。俺も久世野さんの代理でこの店のツアーガイドを一度だけ担当したことがある。平日の昼にもかかわらず、うちのツアー客以外にも大勢の客がごったがえしていて、接客が行き届かず、ツアー客に謝った記憶がある。

美倉力はやり手の経営者だった。コロナで店舗が営業できないときも、ネット上でスタッフにいろんな企画を挑戦させて苦境を乗りきり、フルタイム営業を再開した今春以降はそれなりに繁盛していたことがホームページからも伺えた。だから突然閉店して、夜逃げ同然に姿を消すなんて信じ難い。もしかしてなにかトラブルに巻き込まれたのかもしれない。

エレベーターの扉が鈍い音を立てて開いた。英国のマナーハウスのジャパニメーション的解釈といえた「ダウントン・アキバ」の重々しくもカラフルな内装は跡形もなくなっていて、6階フロアーは模様替えの真っ最中だった。壁には白いペンキが塗られ、大きな窓ガラスからは眩しい7月の陽の光が差し込んでいる。間仕切り用の軽鉄を電気ノコギリで切断している音と思われる甲高いノイズがフロアーの奥から聞こえてくる。俺はそのノイズに怒鳴り声の応酬が混じっていることに気がついた。

「お店の人たちはどこにいったのですか!」

「何度言ったらわかるんだよ! 知らねえよ。俺たち、ただの業者なんだからさ!」

声がする方向に歩いていくと、作業着を着た初老の男性に、ピンク色のヒジャブをつけた女性がくってかかっている。あれ、後ろ姿になんだか見覚えがある。

「Excuse Me, Are You Siti? (もしかしてシティさん?)」

ヒジャブの女性がこちらを向いた。丸顔で八の字眉、まん丸な瞳。やっぱりシティさんだ。

「Who Are You?」

「Mawaro Machio. I Was Tour guide to show you here Three Years Ago.(町尾です。3年前にここを案内したツアーガイドですよ)」

「Ahh!」

シティさんは俺に駆け寄ってきた。小柄な彼女は、俺がまるで救世主であるかのように仰ぎ見る。

「What Happened ? Please Talk To Me.(何があったんですか? お話をうかがいますよ)」

俺は作業着の男に軽く会釈すると、彼女についてくるように促し、一緒にエレベーターで1階へと降りた。若いムスリムの女性とふたりきりでいるのは戒律上、問題があるのかもしれないけど、屋外で立ち話をしていたら熱射病で倒れてしまう。俺たちは中央線高架下の商業施設「神田万世橋エキュート」の中に駆け込んだ。カフェを見つけると、テーブルに座って俺はアイスコーヒー、シティさんはアイスティーをオーダーした。

シティさんは、俺が代理で担当した一度きりの「ダウントン・アキバ」ツアーの参加客だった。出身地はインドネシア。名前や国を覚えていたのは、殆どの参加客が2〜3名のグループだった中、ひとりで参加していたのと、ただひとりヒジャブをつけていたのが印象に残っていたからだ。

英語でどうやって話を聞き出そうか思案していると、彼女の方から話しかけてきた。

「わたし日本語、少しなら話せます」

そういえば、さっき日本語で怒鳴りあっていたな。

「わたし、町尾さんに案内されてから、あのお店に通うようになりました」

ダウントン・アキバの常連ってこと? 彼女は来日した観光客じゃなかったのか?

「シティさんって日本にお住まいだったんですか?」

「はい。今は住んでいませんけど、二年前にコロナで帰国するまでは北千住に住んでいました」

「英語ツアーにどうして参加したんですか」

「英語の方が日本語より得意だからです。わたし、もともとはイギリスで勉強したいと思ってました。でもお父さんの仕事がうまくいかなくなって、日本で技能実習生として働くことになりました。日本語も少しは話せましたので」

そういえばインドネシアの高校では、第二外国語として日本語を選択できたんだっけ。

「どこで働かれていたんですか?」

「介護サービスの会社です」

介護サービスの現場は深刻な人不足で、技能実習生頼みだって話を聞いたことがある。

「その会社にインドネシアから行ったのはシティさんだけですか?」

「いいえ。最初は一緒に来た女の子がいました。執事喫茶を教えてくれたのもその子でした。彼女は日本のアニメが大好きで、絶対行きたいとずっとわたしに話していたんです。でも途中で体をこわしてインドネシアに帰ってしまいました。会社には他の技能実習生もいたんですけど、みんなベトナムの人で、宗教がちがったのであまり仲良くなれませんでした。だからツアーの後も、わたしは休みの日になると秋葉原に通うようになったんです」

北千住駅から日比谷線に乗って秋葉原に行き、執事喫茶で孤独を紛らわしていたわけか。シティさんが戒律でアルコールを禁止されているイスラム教徒でよかった。もし酒を飲めたらホストクラブにハマっていたかもしれないから。

「今回、日本に来たのはまた働きにですか?」

「いいえ。イギリスに行く途中です。わたしが仕送りしたお金を元手にお父さんの仕事がもう一回うまく行ったので、ハンプシャーの看護学校に通えるようになりました。日本でお世話になった人たちにお礼を言いたかったので、ダウントン・アキバのGwen-Jaw さんに挨拶しにうかがったのです」

「グウェンジャウさん?」

執事喫茶は、客が貴族のお嬢様という設定なので、スタッフは名字だけを名乗って接客している店が多い。彼女を接客していた男も、見城とか円城とかその手の名字を名乗っていたのだろう。

シティさんはショルダーバッグから何かを取り出して手渡した。それはプリントアウトされたチェキの写真だった。俺が案内したツアーの時にサービスとして撮影されたものだろう。写真には緊張した表情を浮かべるシティさんと、執事の格好をしたKポップ・シンガーのようなイケメンが、ほかのスタッフたちに囲まれて映っていた。

「わたし、この人がいなかったら、仕事を頑張れなかった。だからどうしてもお礼が言いたかったのです……」

たどたどしい日本語で慎ましいことを言ってはいるけど、彼女の真意は顔に浮かべた表情に明らかだった。シティさんはこのチャラそうなイケメンにガチ恋している。だからシンガポールでトランジットした方が早いのに、わざわざ日本に立ち寄ったのだ。

「残念でしたね。ダウントン・アキバは最近閉店したようです」

「わたし、日本に来る前にホームページも確認してきたのに……」

そう呟いてうつむくシティさんを見ていると、こっちも落ち込んでくる。俺に何かできないだろうか……そうだ。

「シティさん、もしかしたら見城さんでしたっけ? その男性を見つけられるかもしれません」

「本当ですか?」

「実はいま別の仕事に就いているんですが、ダウントン・アキバの経営者を探しているんですよ。彼に会えれば見城さんの連絡先がわかるかもしれません」

「町尾さん、ぜひお願いします。明日の夕方にはイギリスに出発しますけど、それまでは上野のホテルに泊まっています」

俺は、シティさんにスマホの電話番号を訊くと、チェキの写真を自分のスマホで撮影した。アイスコーヒーを飲み干すと、先に会計を済ませて、彼女に別れを告げると秋葉原駅へと向かった。さあ、どうしよう。わかっているのは、恋するムスリムガールのために頑張らなければいけないということだけだ。とりあえず楽さんに連絡しよう。

「マワロー、なに?」

電話に出た囲間楽にこれまでの状況を説明する。もっとも「また余計なことに首を突っ込んで」と冷やかされるのが嫌だったので、シティさんの件は話さなかった。

「ダウントン・アキバは閉店していました」

「あの手のお店はどこもコロナでかなりダメージをくらっていたからね。でもつい最近までホームページが更新されていたんじゃなかったっけ?」

「そうなんですよ。別の理由で突然、閉店せざるを得なくなったのかもしれません」

「じゃー、すぐの回収は難しそうだね」

対応を後回しにされると困る。

「いや、この件はもうちょっと深掘りさせてください。テナントとして入っていた武蔵ビルのオーナー会社が、現在の美倉力の居所を知っているかもしれないので」

「わかった。頑張らなきゃいけない理由がマワローにあるんだね」

楽さんの洞察力は鋭すぎると、いつも思う。俺の代わりに仕事をやったら、あっという間に未収金を全額回収しそうだ。

「執事に調べさせるから、ちょっと待っていて」

そういえば彼女にはリアル執事がいた。炎天下の下、永遠に感じられる5分間が経過した頃、スマホにショートメッセージが届いた。

「ネペンタ不動産。半グレとの関係が噂される会社なので要注意」

美倉力にトラブルをもたらしたのはこいつらかもしれない。オフィスは六本木か。俺は日比谷線乗り場へと急いだ。

『インナー・シティ・ブルース』発売記念

『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編

『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編

PROFILE

長谷川町蔵

文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。

https://machizo3000.blogspot.jp/

Twitter : @machizo3000

『インナー・シティ・ブルース』

Inner City Blues : The Kakoima Sisters

2019年3月28日(木)発売

本体 1,600+税

著者:長谷川町蔵

体裁:四六判 224 ページ 並製

ISBN: 978-4-909087-39-3

発行:スペースシャワーネットワーク