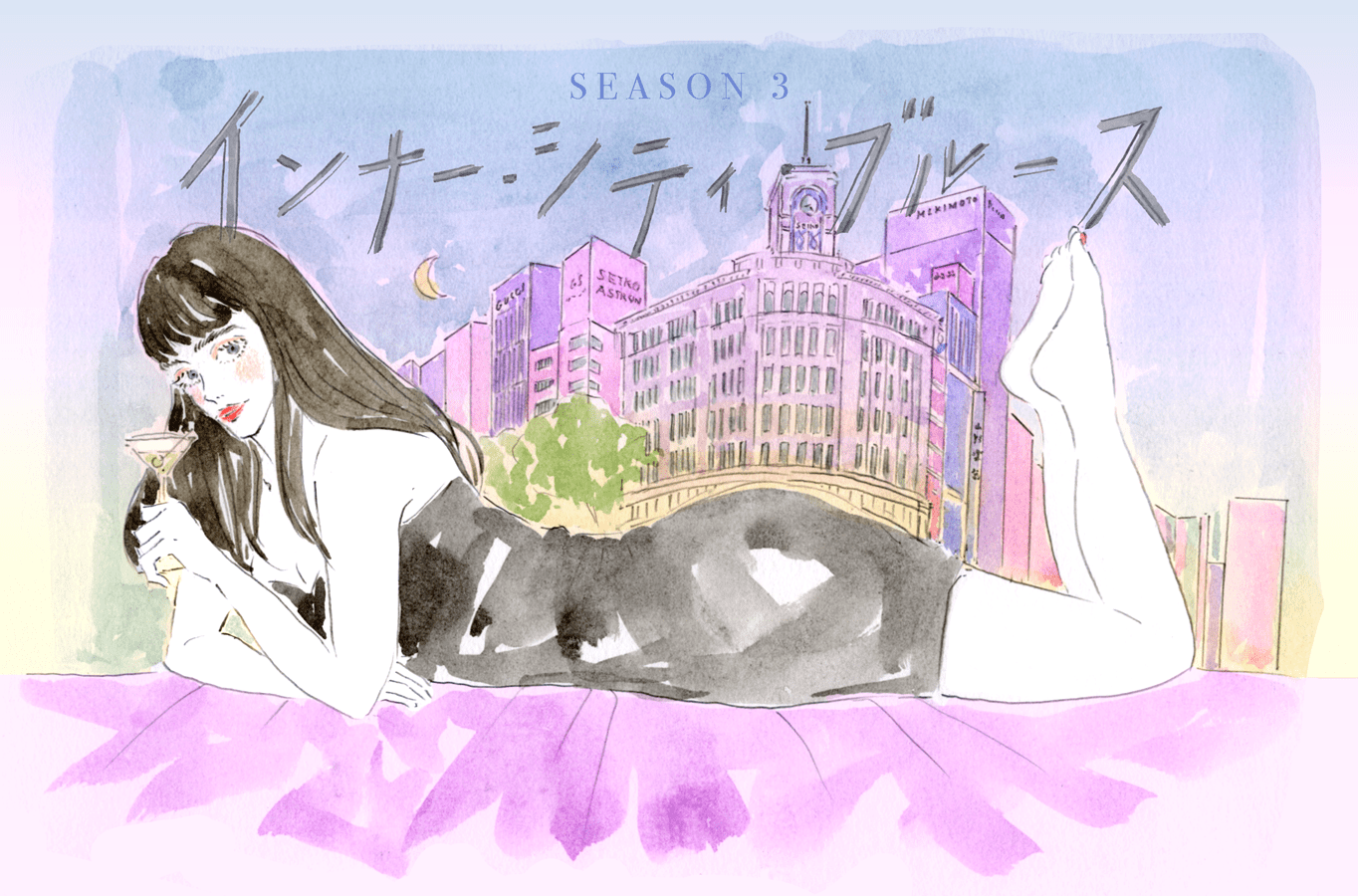

毎回、東京のある街をテーマに物語が展開する長谷川町蔵の人気シリーズ「インナー・シティ・ブルース」のシーズン3。銀座を本拠地に、ディストピア感が増す東京を東へ西へ行き来しながら繰り広げられる、変種のハードボイルド探偵小説をご堪能ください!

【あらすじ】主人公・町尾回郎(まちお・まわろう)はアラサーのフリーター。銀座の外れにあるバー「アルゴンキン」での過去のツケ返済のため、自分と同じ立場の奴らからツケを回収する仕事を引き受けている。今回の標的は、日本で最もリッチな階級に属する角松正樹。高級住宅街の松濤にある邸宅を訪ねると、正樹の母親から彼は翌年亡くなったと告げられる。ツケ回収のはずがとんだお家騒動に巻き込まれたマワローは、複雑に絡み合った問題を解決する奇策を思いつき、渋谷のあるカフェへ向かう───。

「こりゃまたずいぶんな店ですねー、町尾さん」

角松直樹は、ソファに座るや否やイヤミを言った。何も言い返せない。そりゃ「ぜひお話ししたいことがある」と言われて呼び出された先が、正体不明の男子アイドル・グループのポスターが壁の至るところに貼られている店だったら、イヤミのひとつくらい言いたくもなるだろう。ちなみに男子アイドル・グループの名はDXTEENという。Kポップなのか、Kポップを意識したJポップなのかも一切謎。グループ名から推測すると、メンバー全員が十代なのは間違いなさそうだけど、それすら確信は持てなかった。

店内では若い女子たちが、運ばれて来るカフェラテやパンケーキに歓声をあげたり、インスタ用の写真を撮影している。男は俺たちふたりだけ。なぜこんな店を選んだのかって? ここが、タワーレコードカフェだからだ。

タワーレコード渋谷店の2階にあるこのカフェは、もともとショッピングの合間にひと休みできるようにと設けられた喫茶コーナーだった。しかし当初はスペシャル企画だったアイドルやアニメとのコラボレーションが徐々に常態化して、今では遠方からのファンに配慮してネット上の完全予約制になっていたのだ。

こうした業態の変化を知らなかった俺は、角松直樹と面談のアポが取れると、「話し合いの場所はここしかない」と考えて、席を電話予約しようとした。ところが答えは「ノー」。その日はとっくの昔にソールドアウトになっていたのだ。でもある理由から、どうしてもここで話し合いをしたかった俺は、最終手段に訴えた。囲間楽に頼むことである。話を聞いた彼女は、俺に尋ねた。

「タワーレコードの親会社って今どこだっけ?」

「えーと、NTTドコモとセブン&アイです」

俺がネットで調べた答えを聞くと、楽さんはやる気のない調子で「それならオッケー」とだけ返事すると、スマホで何者かにメッセージを送りはじめた。おそらく相手は彼女の執事なのだろう。それから30分もしないうちに俺のスマホの着信音が鳴った。

「町尾回郎様ですね。先ほどは囲間様の関係者様とは知らず、大変失礼致しました。窓際のお席をご用意しましたので、どうぞお越しくださいませ」

囲間家の前に、すべての扉は開かれる。そして理由もなく予約を取り消された女子たちに幸あれ。それにしてもこの日本的な風景をタワーレコードの創業者ラス・ソロモンが見たらどう感じるだろうか。

ラス・ソロモンを知ったきっかけは、ドキュメンタリー映画『オール・シングズ・マスト・パス』だった。前職の旅行代理店時代、あまりに多くの外国人観光客から「渋谷のタワーレコードに行きたい」と言われたため、「タワレコって何であんなに海外で有名なんですかね」と先輩の久世野さんに訊ねたら、観るように勧めてくれたのだ。

その映画によると、タワーレコードの歴史は1960年に始まる。ラス・ソロモンがカリフォルニアのサクラメントにある映画館「タワー・シアター」の一角に、豊富な品揃えと個性的なバイヤーを特徴としたレコード・ストアをオープンしたのだ。ほどなくロサンゼルスに進出すると、タワーレコードは西海岸随一のレコードショップになった。日本進出は1980年。翌年には、現在サイゼリアが入っている宇田川町の渋谷ビレッジ80に渋谷店がオープンしている。世界中でCDが売れまくった1990年代、タワーレコードは世界規模で成功し、絶頂期を迎えた。

ところが2000年代に入ると、総合スーパーの安売り攻勢で売上を落としはじめ、ナップスターとアマゾンがトドメをさした。2006年にアメリカのタワーレコードは廃業し、ソロモンは引退に追い込まれている。

ところが彼の夢は極東の島国で生きていた。2002年に別法人になっていた日本のタワーレコードは、この国の堅調なCD売上に支えられて順調に事業を続けていたからだ。映画の終盤、老いたラス・ソロモンは渋谷のタワーレコードを表敬訪問する。アメリカにかつて存在した店舗と同じディスプレイ棚や、いきいきと働くスタッフを目の当たりにした彼は、創業の志が間違っていなかったことを再確認して、妻とワインで祝杯をあげるのだ。その場所こそが、このタワーレコード・カフェだった。もっとも俺がここを選んだ目的はそれとは無関係なのだけど。

「それで要件は? さっさと片付けましょうよ」

角松直樹が急かしてくる。この空間から一刻も早く立ち去りたいのだろう。たしかに俺にとっても永遠に居たい場所ではないし、そもそも他の客に申し訳ない。さて、ショータイムを始めるか。

「今日お呼びしたのは、先日以来わたしが何をやってきたかのご報告です。先月、雷門商店街の「みなみ」で佐野成美さんに会ってきました。彼女のご実家です。お店は繁盛していましたが、645万3400円の未収金についてお話ししたところ、やはり松濤のお屋敷を売却しないと支払えないとのお返事でした」

もともと不機嫌だった角松直樹がさらに不機嫌な顔になる。

「この前も話したでしょう。あの家の持分の6割は俺の母親のものなんだ。あの人がうんと言わない限り、そんなこと出来ないよ」

「たしかお母様は、成美さんの持分はもともと6割だったのが今では4割まで減っているとおっしゃっていましたよね」

「ええ」

「成美さんにも確認したところ、亡くなったあなたのお父様の遺言によって、当初は正樹さんが61%。お母様が残り39%を相続していたとのお話でした。その持分がどうして逆転してしまったのかを調べてみたんですよ。法律には不慣れだったので苦労しました」

実際は、経済産業省のエリート官僚である知り合いの名波玲にLINEで質問しただけなのだけど、それは内緒だ。

「該当していたのは民法でした。民法によると、子どもがいない夫婦の夫が遺言を残さずに亡くなった場合、3分の2を妻、3分の1を親が相続する制度になっています。この法律を適用すると、お母様の持分が59.4%に増える一方、成美さんの持分は40.6%まで減ってしまいます。現在このような状態であると直樹さんはご認識されているということで間違いありませんか?」

「その通りだけど」

「でも何か引っかかったんですよ。なぜあなたのお父様は、正樹さんに61%なんて半端な割合を相続させたのかって。そこで民法の他のケースをあたってみました。すると、遺留分(いりゅうぶん)という言葉が目に入ってきました。簡単にいうと、遺産の全額を誰かに譲るという内容の遺言があったとしても、配偶者や親は民法で定められた割合の半分を相続できるという制度です」

角松直樹が「こいつ、何を言ってるんだ?」という表情をしている。だが俺は構わずに話を続けた。

「つまり正樹さんが、遺言で財産の全額を奥様に相続させようとしても、3分の1の半分、つまり6分の1はお母様に相続する権利が残るわけです。もしこのようなケースが角松家で起こったとしましょう。すると、お母様の持分は遺留分を足しても49%に留まる一方、成美さんの持分は51%になります。今度は成美さんがギリギリ過半数を取得するんですよ。もしかするとお父様は松濤のお屋敷の処分を巡って親族間で揉める事態を予期して、信頼する長男の正樹さんに61%を相続させたのではないでしょうか」

「ちょっと待った。机上の空論を言っても意味なんかない。もしかしたら親父はそんな事を考えていたのかもしれない。でも兄貴は遺言を残さずに死んだわけだから」

「ちがうわ、直樹さん」

隣のソファで背を向けて座っていた女性が、突然そんな言葉を発すると立ち上がった。彼女がこちらを振り返る。その女性は、佐野成美だった。

「成美さん! なぜここに」

角松直樹がソファから飛び上がりそうになりながら驚く。俺の計算通り。我ながら見事な演出だ。

店内のあちこちから「あの綺麗な人、もしかして銀座オレンジ?」というヒソヒソ声が聞こえ始めたので、慌てて彼女にこちら側の席に座ってもらった。佐野成美が角松直樹に謝る。

「驚かせてごめんないさい。わたしは気がすすまなかったんだけど、町尾さんがどうしてもやりたいって聞かないから……」

そう、これをやりたかったので、わざわざテーブルをふたつ隣り合わせで予約して、あらかじめ佐野成美に隣に座ってもらっていたのだ。あらためて、理由もなく予約を取り消された女子たちに幸あれ。

「正樹の遺言が見つかったの」

佐野成美がクラッチバッグから封筒を取り出して、角松直樹に手渡す。彼は受け取ると、中から書面を取り出してテーブルの上に広げると、一心不乱に読み始めた。

「正樹は遺留分の制度を知っていたみたい。だから予め松濤の家の6分の5をわたし、残りをお母様に譲るって書かれている。遺言執行人はわたしになっています」

角松直樹が反論する。

「何で今になって見つかったんだよ。こんなことは言いたくないけどさ、本当に兄貴が作ったものか分からないよね?」

「この遺言は、公証役場で保管されていたんですよ。あそこです」

俺はそう言うと、窓から通りを挟んで向かいに立つ日本生命渋谷ビルを指差した。

「あのビルの8階に渋谷公証役場が入っています。正樹さんの遺言はそこに預けられていました」

「どうして分かったんだ。だって兄貴は何も言い残さなかったし……」

「正樹さんは亡くなる直前『タワレコの前』とうわ言を繰り返していたそうです。あなたは成美さんの質問に対して、タワーレコードの前にこの建物に入っていたおもちゃ屋『Pao』を指しているのではないかとおっしゃったそうですが、先日このあたりを歩いていて気づいたんですよ。もしかして正樹さんの言っていた『前』とは時間軸ではなく、方角なんじゃないかと。彼は遺言を預けている場所を成美さんに知らせようとしたのではないか。その推論を成美さんにお話して、あの公証役場に行ってもらったところ、この書面が見つかったというわけです。嘘だとお思いなら、今からあそこに行ってみましょう。カウンターで同じ書面を受け取れるはずです」

角松直樹が俺の話を聞きながら、徐々にうなだれて来た。俺は口調を強めた。

「もしかして直樹さん、公証役場だと気づいていながら、わざとミスリードしたのでは? 失礼ながら、あなたの財政状況について調べさせて頂きました。若い頃、投資に失敗して角松家の資産を随分減らしたようですね。事態を憂慮したお父様は、あなたにはあのお屋敷の権利は一切譲らず、金融資産だけを受け継がせた。それで借金を綺麗にしろとの願いを込めたのでしょうね。その金額は、借金を全額返済しても一生遊んで暮らせるほどあったと聞いています。しかしあなたはそれすらもビットコイン取引の失敗で失ない、実質的にはニートになってしまった」

「それは兄貴以外誰も知らない秘密のはずだ……」

「ここまで調べるのはなかなか苦労しましたよ」

本当は楽さんの執事に調べてもらったことは内緒だ。

「残る手段は、松濤のお屋敷を自分のものにするしかない。そう考えたあなたは病状が悪化するお母様を言いくるめて、売却処分させないようにした。既にご高齢のお母様はやがてお亡くなりになるでしょう。この場合、長男の未亡人ですがお子さんがいらっしゃらない成美さんには遺産相続の権利はなく、あなたがひとりで100%を相続します。つまりあのお屋敷の59.4%の権利を手に入れられるわけです。満を持してお屋敷を売却したあなたは、その金で再び投資に打って出ようと考えているのではないでしょうか」

角松直樹は無言でうつむいていたが、ゆっくり顔を上げると俺の目を睨んで言った。

「町尾さん、あんたの推理は間違っている」

今さら何をしらばっくれているんだ。そう思ったけど、彼の表情は真剣そのものだ。

「あの家を売ろうなんて考えていない。あんたがどこの育ちか知らないけど、少なくとも生まれてからずっと一ヶ所でなんか暮らしてはいないだろ。でも俺は生まれてから今までずっとあの家なんだ」

角松直樹は目を潤ませながら話しはじめた。

「子どもの頃の渋谷は最高だったよ。東急文化会館のプラネタリウムにシードホール、パルコはパート3まであったしさ! 毎週のように新しいものが生まれていた。おまけに駅そばはあれほど賑わっているのに、少し歩いたら代々木公園があるんだ。そんな街、ほかにあるかよ! でもいつのまにか再開発が進んで渋谷は俺の知らない街になってしまった。ずっと地元だったのに! だからせめて自分の家だけでも変わって欲しくなかったんだ。俺はあそこに住み続けたい。変わるのは嫌だ。怖いんだ。怖いんだよー!」

そう言うと、彼はテーブルにつっぷしておいおいと泣き出してしまった。店中の視線が一斉にこちらに注がれる。DXTEENの推し活に来たはずなのに、まさかアラフォー男の号泣シーンを目撃するとは思わなかっただろう。

佐野成美がバッグからハンカチを取り出すと、角松直樹の手の甲にそっと置いた。彼女は彼のにゆっくりと語りかけた。

「気持ちはわかる。わたしも『みなみ』を失ったらそう思うだろうから。でも今はお母様のことを考えましょうよ。わたし、あの人が心配で、町尾さんにいまどんな病状かを調べてもらったの」

ちなみに今回これだけは俺が自分で聞き込み調査をした。

「そうしたらお母様、松濤のあらゆるお店で万引きしていたっていうじゃない。心穏やかに暮らせる場所に移って頂かないと可哀想だわ。でもそういう施設に入るにはお金が必要だわ。直樹さん、家なんか所詮ただの建物でしょう? 大切なのは家族よ。わたしと一緒に、あの家を売ることに協力してくれない?」

「でも……俺は一体どこに住めばいいんだよ」

角松直樹が鼻を啜りながらゴネるので、俺はとっておきの情報を教えてあげた。

「東急百貨店本店がいま解体されていますよね。その跡地にできる渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクトには賃貸レジデンスのフロアがあるそうですよ。お母様を施設に入れたら残りのお金でそこにお住まいになってみてはいかがでしょうか。タワーマンションから変わりゆく渋谷の風景を眺めて暮らすのもオツなものだと思いますけどね」

そう言うと、俺は席を立った。あとの説得工作は、超倹約家だったくせにショッピング中毒の役を演じきった名女優、佐野成美に任せよう。

俺は、彼女に目配せをして会釈すると、タワーレコードカフェから出た。エスカレーターで一階に降りて、出入り口から街に出たら、あたりはラッシュアワーの電車のような人混みだった。外国人観光客の姿がとても目立つ。新型コロナの影響でこれまで渋谷に行くのを我慢していた世界中の人々が一気に押し寄せてきたかのようだ。

きっと彼らにとっては今の渋谷こそが最高にクールな場所にちがいない。その認識は間違ってはいない。渋谷はこれまでだって、国木田独歩が『武蔵野』で謳った美しい雑木林から、闇市、そしてチーマーとコギャルの根城へと変わり続けてきた。その連続する時の流れの一瞬を懐かしんでも虚しいだけだ。今この瞬間も、渋谷は凄まじいスピードで変化し続けているのだから。もちろん角松直樹のように置き去りにされてしまう男もいるわけだけど。

雑踏の中にいたら少し苦しくなってきた。代々木公園でひと休みするか。俺は公園通りの坂を登り始めた。

『インナー・シティ・ブルース』発売記念

『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:前編

『インナー・シティ・ブルース』発売記念・長谷川町蔵1万字インタビュー:後編

PROFILE

長谷川町蔵

文筆業。最新刊は大和田俊之氏との共著『文化系のためのヒップホップ入門3』。ほかに『サ・ン・ト・ランド サウンドトラックで観る映画』、『あたしたちの未来はきっと』など。

https://machizo3000.blogspot.jp/

Twitter : @machizo3000

『インナー・シティ・ブルース』

Inner City Blues : The Kakoima Sisters

2019年3月28日(木)発売

本体 1,600+税

著者:長谷川町蔵

体裁:四六判 224 ページ 並製

ISBN: 978-4-909087-39-3

発行:スペースシャワーネットワーク